新鮮なれんこんの選び方をご存知でしょうか。野菜を購入するときはできるだけ新鮮なものを選びたいですよね。本記事では新鮮なれんこんの特徴を詳しく解説します。

私達が普段「れんこん」として食べているのは、蓮(はす)の地下茎が肥大した部分です。土に埋まった状態で育っていて、掘り起こして収穫しています。近年では綺麗に洗ってから販売されていることも多いですが、土や泥はれんこんを乾燥や日光から守る役割をするため、土や泥がついているほうが鮮度が保てている状態であるといえます。

新鮮なれんこんは淡い黄色がかった薄茶色をしています。真っ白いもののほうが見た目がよく、新鮮な気がしてしまいますが、真っ白なものは漂白されている可能性が高いです。

れんこんの形はまずふっくらと丸く、まっすぐなものを選ぶと良いです。ふっくらと丸くまっすぐしたれんこんは、しっかりと栄養が行き届き、きちんと成長しているれんこんの印です。

まるみが少なかったり、曲がっているものは生育環境に何らかの理由があり、生育不良になってしまっている可能性があります。

外皮はみずみずしくツヤがあるものを選びましょう。れんこんは水中で育っているため収穫して時間が経つにつれて外皮が乾燥していきます。外皮にシワがよっているなどみずみずしさがないものは、収穫してから時間が経って鮮度が落ちている可能性が高いので、選ばないようにすると良いです。

外皮はみずみずしさがあることも大切ですが、色ムラや傷がないかもチェックしましょう。黒ずんでいる箇所があるのは、れんこんに含まれているポリフェノールが酸化してしまっている可能性があります。傷が出来ている部分も空気中の酸素に触れることで酸化してしまうので、傷はないほうが良いです。

ポリフェノールが酸化して変色してしまっても腐敗しているわけではないので食べることはできますが、鮮度は落ちています。鮮度が落ちてしまうと腐敗するのも早いので長く保存するためにも色ムラや傷がないものを選ぶようにしましょう。

ちなみに、れんこんの表面に赤茶色になっている部分があることがあります。これは「赤シブ」とよばれるもので腐敗しているわけではないので食べても問題ありません。

れんこんに多く含まれているポリフェノールの一種、「タンニン」は、鉄分とくっつくことで酸化鉄になる性質があります。鉄分を多く含む土壌で育っていると、土壌の鉄分とタンニンが結合し酸化鉄となり、空気に触れて酸化することで赤く変色します。収穫する前に葉を取り(カラ刈り)、酸素が供給され酸化による変色を防止する対策をしていますが、完全には防げないため赤くなってしまうことがあるのです。

手にとって重みを確認することも大切です。れんこんは手にもったときにずっしりと重みがあるものを選びましょう。ずっしりと重みがあるものは、水分がしっかりと含まれていて新鮮なれんこんです。

鮮度が落ちているれんこんは、水分が抜けて重みがありません。水分が抜けているということは食感もよくありませんので、選ばないようにしましょう。

れんこんは塊がいくつも連なっている形状をしています。このような形状になるのは節から茎がうまれ、それを繰り返しながら成長しているためです。スーパーなどでは一節ごとにカットして販売されていることも多いですが、両端にある節の部分が残っているもののほうが良いです。

節が残っていない状態のものは、断面が空気にさらされてポリフェノールが酸化しやすく鮮度が落ちやすいです。家庭で保存する際にも節があったほうが鮮度が落ちにくいので、カットされたれんこんを購入するのであれば両端の節の部分が残っているものを選ぶのが理想的です。

節がカットされているれんこんを購入するときは、穴のサイズが揃っているものを選ぶと良いです。穴の大きさもれんこんによって異なりますが、小さいもののほうが良質とされています。穴の小さいものは土壌に養分が沢山あった印です。しっかりと育ち良質なれんこんに育っています。

カットされているれんこんを購入する際は、穴が変色していないかも確認しましょう。上述したようにれんこんに含まれているポリフェノールは空気に触れて酸化すると、変色してしまいます。穴が黒ずんでいたり茶色っぽくなってしまっているものは、酸化していて鮮度が落ちています。

カットしてしまうと鮮度が落ちやすいので、変色している部分がないかきちんと確認して購入しましょう。

一般的にいわれる旬とは、野菜や果実が全国的に露地栽培でよく収穫され、味が美味しい時期を指します。露地栽培とは、ハウスなどの施設を使わず屋外の畑で栽培する方法のことです。

れんこんは1年を通して流通している食材ですが、秋から冬(11月〜3月頃)にかけて旬を迎えます。旬の時期に採れるれんこんは、れんこんに含まれるでんぷんが糖に変化しているため甘みが強く、粘り気があるのが特徴です。れんこんを美味しく食べるのであれば、やはり旬の時期に食べるのが良いです。

旬の時期よりも少し早く収穫されるれんこん(9〜10月、早ければ6月頃)もあります。これは「新れんこん」とよばれ、秋〜冬に販売されているれんこんと比較してアク(灰汁)が少なく、みずみずしくシャキシャキとした食感が特徴です。ちなみに秋〜冬に販売されているれんこんは「晩秋れんこん」とよばれます。

れんこんの主な生産地は茨城県と佐賀県、徳島県などで、令和2年度の全国生産量は55,000トンです。主な生産地別の収穫量は下記の通りです。

茨城県(28,600トン)

佐賀県(5,120トン)

徳島県(4,840トン)

関東で販売されているれんこんの多くは茨城県産のもので、茨城県は全国シェア率No.1を誇ります。

出典:令和3年産指定野菜(秋冬野菜等)及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(農林水産省)

れんこんには様々な品種があり、大別して「在来種群」と「中国種群」の2つの系統があります。在来種群は古くから日本各地で栽培されていた品種で、中国種群は中国から入ってきた品種です。

在来種群は栽培に手間がかかるため生産量が少なく、現在国内で流通しているれんこんは中国群種をベースに品種改良したものがほとんどです。

金澄(かなすみ)れんこんは、中国種と在来種を交配して作られた品種です。茨城県など北関東で多く栽培されていて、関東を中心に全国的に販売されています。現在は金澄系と呼ばれるこの品種が金澄1号~37号まであり、現在最も市場に出回っているのは20号です。

金澄れんこんは9月〜11月頃に旬を迎え、最も出荷量が多くなります。

金澄は形が太く短く、色は一般的なれんこんよりも白っぽいのが特徴で食味が良いです。

備中種は、明治時代の頃中国から入ってきた品種で、主に関西で食べられているれんこんの品種です。

備中種は10月下旬頃に生育を終えて旬を迎え、12月頃まで美味しく食べることができます。

関東で栽培されている金澄などと比較して節間が長く大型という特徴があり、シャキシャキとした食感ともちもちとした心地よい歯触りがあります。この独特の歯ざわりは、徳島の粘り気の強い土壌が関係しているといわれています。

加賀れんこんは、厳密には品種名ではなく、金沢で作られているれんこんのことです。品種でいえば「支那白花」です。明治時代に「小坂れんこん」の名称で食べられており、大正時代に「加賀れんこん」と呼ばれるようになったといわれています。

加賀れんこんは、4月下旬〜5月下旬に種れんこんを植え付け、8月下旬頃に収穫を行い、翌年の5月中旬まで市況に応じて長期出荷されています。生育適温が高いという特徴があり、夏など高温条件で生育がよくなり収量が多くなります。

加賀れんこんは、金澄れんこんなどと比較して小ぶりですが、太く穴が小さく肉厚なものが多いです。でんぷんを多く含み、強い粘りをもつのが特徴で、れんこんもちなどに使われることが多いです。

腐ったれんこんの見た目の特徴は下記の通りです。

カビが生えている

全体的に変色している

れんこんに白いフワフワとしたホコリのようなものがついている場合は白カビ、黒く変色している場合は黒カビが生えています。表面だけに生えていて中まで侵食していない場合は食べることができるといわれていますが、カビはカビ毒を発生させて下痢や嘔吐などの中毒症状が起こる可能性があります。心配な方や高齢者、小さなお子様が食べる場合は破棄するのが無難です。

新鮮なれんこんは淡い黄色がかった薄茶色をしています。(真っ白なものは漂白されている可能性大)変色しているからといって必ずしも腐敗しているとは限りませんが、全体的に黒色や茶色に変色してしまっている場合は腐敗している可能性が高いので注意が必要です。

腐っているれんこんの臭いや味の特徴は下記の通りです。

酸っぱい臭い・味

生ゴミのような臭い

カビ臭い

れんこんは土に埋まった状態で育ち、掘り起こして収穫するため多少の泥臭さはあるものの、そこまできつい臭いのする野菜ではありません。酸っぱい臭いや味がする場合や、生ゴミのような臭いがする場合は腐敗している可能性が高いです。

れんこんに限らず食材は腐敗すると、多くのバクテリアが活動し酢酸発酵することが多いので酸っぱい臭いがしたり酸っぱい味がします。この現象は味噌や醤油といった発酵食品にも起きていますが、発酵とは異なり次第に味や臭い、形が崩れるなど食材が変化していく現象はあるときに「腐敗」とよばれます。あきらかにいつもとは異なる酸っぱい味や生ゴミのような異臭がする場合は食べずに破棄するようにしましょう。

カビが生えていないように見えてもカビ臭さを感じる場合は見えない部分にカビの胞子が入り込んでいる可能性があります。カビには様々な種類があり、墨汁のような臭いを感じさせる「2-メチルイソボルネオール」や土臭さや泥臭さを感じさせる「ジェオスミン」といった代表的な悪臭を放つ種類がいます。また、カビ自体は臭いを感じさせる成分を出さない種類もいますが、カビ自体が臭いを出さなくてもカビの餌になる物質がカビの作用によって変化することで発生する臭いなどで、人に「カビ臭い」と感じさせます。心配な方は破棄するのが無難です。

腐っているれんこんの感触の特徴は下記の通りです。

やわらかい

ぬめりがある

新鮮なれんこんはハリがあって固いですが、腐敗が進むと柔らかくなっていきます。これは、れんこんの水分が抜けてしまったことや、上述した通りバクテリアが活動することで形が崩れはじめていることが原因であると考えられます。手で押したときに簡単にヘコむなど、柔らかくなってしまっている場合は注意が必要です。

れんこんには粘りを出す成分が元々含まれていますが、皮を剥いたり調理をしていないのにも関わらず表面にぬめりを感じる場合は、腐敗している可能性が高いです。ぬめりが出るほど腐敗が進んでいるれんこんは、変色や異臭などの腐敗のサインが見られることも多いですので、よくチェックしてから腐敗しているようであれば破棄しましょう。

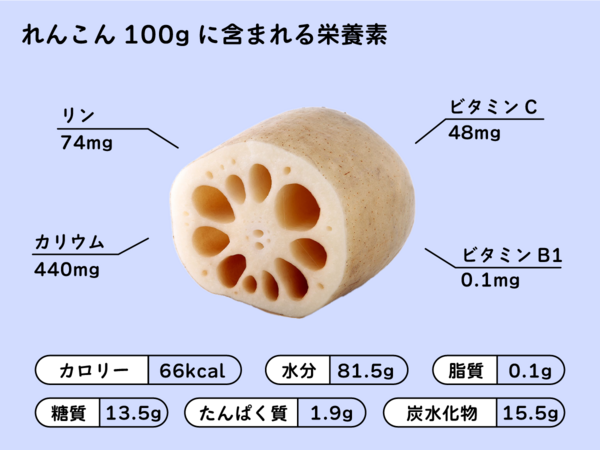

ビタミンCはたんぱく質からコラーゲンを合成する働きがあります。コラーゲンは、細胞間の結合組織で、血管や皮膚、骨、筋肉などを丈夫にします。コラーゲンによって、肌にハリ・ツヤが生まれます。シミのもとであるメラニン色素の合成も抑えるなど美肌づくりに大切な栄養素です。

そのほか、ビタミンCには白血球を活性化させて免疫力を高める作用もあります。抗ストレスホルモンの合成にも欠かせない栄養素です。

カリウムはミネラルの一種です。

カリウムはナトリウム(食塩)と協力し細胞の浸透圧を維持しています。体内に十分なカリウムがあると、余分な食塩を排出して血圧を正常に保ちます。しかし、カリウム不足や塩分の過剰摂取が続く、むくみなどの原因になります。

そのほか、腎臓の老廃物の排出を助けたり、筋肉の収縮をスムーズにする働きもあります。

リンはミネラルの中で、カルシウムの次に多く体内に存在しています。リンの約80%はカルシウムやマグネシウムと結合して歯や骨の構成成分となっています。また、リンは体内でビタミンB1やB2と結合して補酵素になり、糖質の代謝促進をします。

さらに、エネルギー代謝に不可欠であるATP(アデノシン三リン酸)の構成成分であり、エネルギー発生やエネルギーの貯蓄に関わっています。さらに筋肉や神経などの機能を正常に保つ効果もあります。

リンとカルシウムは血液中で一定のバランスを保っているため、この2つの成分のバランスがとても大切です。カルシウムとリンの割合は1:1で摂取するのが理想的な比率とされていますが、加工食品や清涼飲料水をよく摂取する人はリンを多く摂取しがちですので、カルシウムもバランスよく摂取するようにしましょう。

ビタミンB1は豚肉に特に豊富で、れんこんにも少量ですが含まれており、野菜の中では多い方です。

糖質がエネルギーに変わるときには酵素が働きますが、その酵素の働きを促す補酵素の役割を果たすのがビタミンB1です。糖質の分解をサポートし、体を元気にします。

また、糖質は脳や神経系のエネルギー源ですから、イライラを抑える作用もあります。

れんこんは室温が25℃以下になる秋や冬であれば常温での保存が可能です。れんこんを常温保存する場合の保存期間の目安は2〜3日です。

れんこんを新聞紙で包みザルなどに入れ、風通しのよい冷暗所で立てて保存します。横にした状態で保存すると、ストレスがかかってしまい鮮度が落ちやすくなってしまいます。畑で育った環境にできるだけ近づけてあげることで、鮮度を保って保存することができます。

室温が高くなる季節や、カットしたれんこんは常温以外の方法で保存するようにしましょう。

れんこんは冷蔵庫で保存することでより長く保存することができます。

れんこんを丸ごと冷蔵保存する場合、約1週間ほど日持ちします。

乾燥と低温障害の発生を防ぐためにれんこんを新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて口を軽く閉じ冷蔵室で立てて保存します。

使いかけのカットしたれんこんは冷蔵庫で4〜5日ほど保存することができます。丸ごと保存するよりも鮮度が落ちやすいためなるべく早く使い切るのがポイントです。

カットしたれんこんを塩水につけ水けをしっかり拭き、切り口にラップをかけて全体を包みポリ袋に入れます。口を軽く閉じ冷蔵室で立てて保存します。

輪切りや薄切りなど、料理に合わせてカットしてから保存することも可能です。その場合は乾燥しやすくまた変色も起きやすいので、塩水もしくは酢水に漬けて保存します。

カットしたれんこんを密閉容器に入れ、浸るくらいの水を入れて塩をふたつまみ加えて(もしくは酢を少々)ふたをし冷蔵庫で保存します。2日に1度水を取り替えるようにしましょう。

ただしこの方法では、れんこんのビタミンCやデンプンが水中に流れ出てしまうので、栄養素的には△。傷みが早いので1〜2日を目安に食べきるようにしましょう。

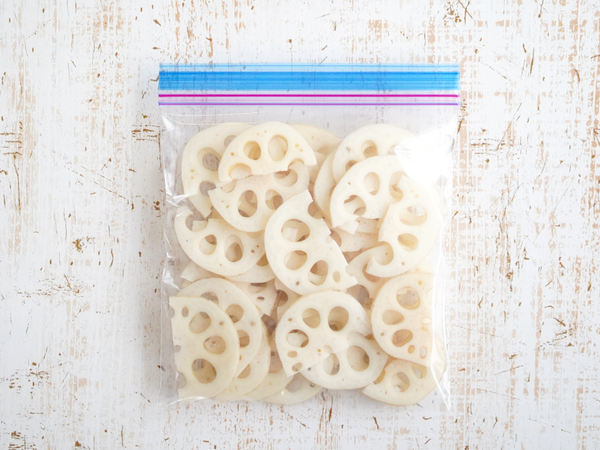

冷蔵保存よりももっと長く保存できるのが冷凍です。冷凍保存したれんこんは約1ヶ月ほど日持ちします。

時間がない時は丸ごと冷凍も可能です。土などの汚れをしっかり落とし水けを取ります。全体をラップで包んで冷凍用保存袋に入れて冷凍室で保存します。全体が凍るまでに時間がかかるので、冷蔵庫の急速冷凍機能を使うと◎。さらに金属バットの上にれんこんをのせてから冷凍室に入れることで、より短時間で凍らせることができます。

丸ごと冷凍したれんこんを解凍する際は、水に1分ほどつけることで包丁でサクっと切れる程度のかたさまで半解凍されます。水に長くつけすぎると栄養が逃げていくので、短時間に留めましょう。

カットしてから冷凍すれば調理にすぐに使うことができて便利です。

れんこんを薄切りや厚切り、半月切り、乱切りなどお好みの大きさにカットします。用途がまだ決まっていない場合は縦半分に切るのもおすすめです。カットしたれんこんを酢水(水2カップに対して酢小さじ1〜2程度)に5分ほどつけ変色を防ぎます。キッチンペーパーで水けをしっかり取り、冷凍用保存袋になるべく平らになるように入れます。小分けにしてラップに包んでから冷凍用保存に入れれば、使いたい量だけさっと取り出すことができてより便利です。

カットしてから冷凍したれんこんは、凍ったまま料理に使用してOKです。サラダや煮物、炒め物、汁物など幅広く使用することができます。

カットして茹でてから冷凍すれば、調理時間が短く済みます。

5mm〜1㎝程度の厚さに切り(乱切りでも可)、酢水(水2カップに対して酢小さじ1〜2杯)に5分ほど浸します。かために茹で(電子レンジでの加熱もOK)冷まし、キッチンペーパーで水けをしっかりと拭き取ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍室へ。

カットして茹でてから冷凍したれんこんは凍ったままポトフや煮物などの料理に使うことができます。電子レンジで解凍も可。

れんこんをすりおろしてから冷凍するのもおすすめです。すりおろしたれんこんはお好み焼きやたこ焼きのつなぎやれんこん餅、味噌汁など様々な料理に使うことができます。

小分けにしてラップに包むのOKですし、直接冷凍用保存袋に入れ、菜箸で切れ目を入れてから冷凍すれば、切れ目からポキっと折って必要な分だけを取り出すことができます。

すりおろししたれんこんを解凍する方法は、前日に冷蔵庫に移して自然解凍するか、電子レンジで加熱解凍をします。

最後に、旬のれんこんを使ったおすすめのレシピをご紹介します。Filyのレシピはすべて小麦粉・乳製品・白砂糖不使用です。

レモンでさっぱりと仕上げたれんこんとベビーリーフのサラダです。

レモンには抗酸化力の強いビタミンCをはじめ、クエン酸、ルチン、カリウムなど様々な栄養素が含まれています。

れんこんは白くシャキシャキと仕上げるために、たっぷりの酢水に10分ほどさらしましょう。

れんこんとベビーリーフのレモンサラダのレシピはこちら

しょう油の香りが食欲をそそるひと品です。お酒のおつまみにもおすすめです。

このレシピではオリーブオイルを使っています。オリーブオイル中の脂肪酸の約70~80%はオレイン酸で、 オレイン酸には、善玉コレステロールを減らさず、悪玉コレステロールのみを減らす働きがあります。

仕上げにしょうゆを焦がして、香ばしく仕上げましょう。

れんこんのしょうゆ焼きのレシピはこちら

和食の定番料理である筑前煮の作り方をご紹介します。野菜たっぷりで食べごたえのある一品です。

このレシピでは干ししいたけの戻し汁を使うのがポイントです。しいたけの風味が増し、美味しくいただけます。

根菜は皮に栄養があるので皮ごと調理しています。生ゴミも減るので一石二鳥です。

筑前煮のレシピはこちら

食材の種類が少ないシンプル筑前煮のレシピはこちらでご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

Most Popular

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

のらぼう菜の食べ過ぎは危険?栄養・効能は?アク抜きすればOK?

食品事典

ハンバーグの温め直し。固くならない方法はレンジ・フライパンどっちがおすすめ?

食品事典

ほうれん草から黒い汁が出る原因と対処法。食べても大丈夫?

食品事典

玉ねぎにカビが!食べて大丈夫?色別の種類と対処法も解説

食品事典

変色した長ネギは食べられる?原因と対処法を色別に解説

食品事典

腐ったレタスの見分け方。味やニオイは?原因も解説

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

エリンギが水っぽい...食べられる?濡れてる原因と対処法は?

食品事典

もやしはお弁当に入れると腐る?原因と対処法を解説

食品事典