クセがなく食べやすい山菜として知られるうるい。うるいは鮮度が落ちやすいため適切に保存する必要があります。今回はうるいの正しい保存方法と保存期間について詳しく解説します。旬のうるいを美味しく食べられるレシピも合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

うるいは、ユリ科ギボウシ属に属します。私たちが山菜として食べているうるいは、観賞用としてよく用いられる擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうし)の若葉です。擬宝珠には様々な種類がありますが、山菜として最も親しまれているのは「大葉擬宝珠(おおばきぼうし)」という種類です。名の通り、数あるうるいの中で一番大型な種類です。

日本国内では北海道から九州まで全国各地に自生している山菜です。近年ではハウス栽培されているものもあり、ハウス栽培のうるいは自生のうるいと比べてクセがなく食べやすくなっています。

うるいの食感はネギに似ており、シャキシャキとした食感が特徴です。特有のぬめりとほろ苦さがクセになります。

うるいの旬は春です。

上述したように、うるいは擬宝珠の若菜です。春になると若芽が出てくるので、まだ葉が葉巻き状になっている段階で摘みます。

ちなみに、擬宝珠の花が咲く時期は7〜8月頃です。白や紫の美しい花が咲きます。

うるいにはビタミンやミネラルなどの栄養が含まれています。

うるいのビタミンCの含有量は100gあたり50mgと、山菜の中では多い方です。また、カリウムが390mg、カルシウムが40mgなど比較的多くのミネラルが含有されているのも特徴です。

他にはβ−カロテンやビタミンK、葉酸、食物繊維などの栄養素も含まれています。

うるいの根元には、緑色(赤紫色がかったものもある)のはかまが付いています。はかまは繊維が硬く、美味しくたべることができませんので、食べる前に取り除く必要があります。

はかまは手で簡単に剥がすことができます。はかまを剥がすと土などの汚れが溜まっていることがあるので、食べる前に流水でしっかりと洗うようにしましょう。

うるいは生のまま食べられる山菜です。そのためアク抜きのための下ごしらえ(水につける、茹でるなど)が不要で、水洗いすればそのまま食べることができます。

山菜といえば強いえぐみや苦味を連想する方も多いと思いますが、うるいはえぐみや苦味が少ない食べやすい山菜です。サラダとしても美味しくいただけますし、あえものにも◎。

自生しているうるいの中には、成長しすぎて葉が硬くなり、苦味があるものもあります。その場合は葉は使わずに白い根元の部分のみを食べることができます。

当たり前ですが、新鮮なうるいを購入する方がより長く美味しく保存することができます。新鮮なうるいには下記のような特徴がありますので、購入する際の参考にしてください。

茎が白くふっくらしている

葉先まで鮮やかな緑色をしている

葉先が閉じている

みずみずしい

成長しすぎて葉が開いたうるいは、苦味が強い傾向があります。また、ハウス栽培によって生産されたうるいの葉先は緑色ではなく黄色っぽい色をしています。黄色いからといって傷んでいるわけではありません。

うるいは鮮度が落ちやすい食材なので常温保存はあまり適していませんが、室温が低い場合のみ、うるいの常温保存が可能です。

常温で保存する際は、うるいを新聞紙に包んで、段ボールなどに立てて保存します。

うるいに限らず野菜全般にいえることですが、野菜が育った環境で保存することが、鮮度を保つポイントになります。横にして保存すると、余計なストレスがかかって鮮度が落ちてしまうことがあります。

うるいは冷蔵で保存するのが基本です。うるいを冷蔵する場合の保存期間の目安は2〜3日(丸ごと保存する場合)です。鮮度が落ちやすい食材なのでなるべく早めに食べきるようにしましょう。

うるいを丸ごと冷蔵保存する場合は、全体を水で湿らせたキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れます。ポリ袋の口を軽く閉じたら、冷蔵庫の野菜室で立てて保存します。

うるいを冷蔵する際に水洗いしてしまうと、付着する水分によって傷みやすくなるので、食べる直前に洗うようにしましょう。

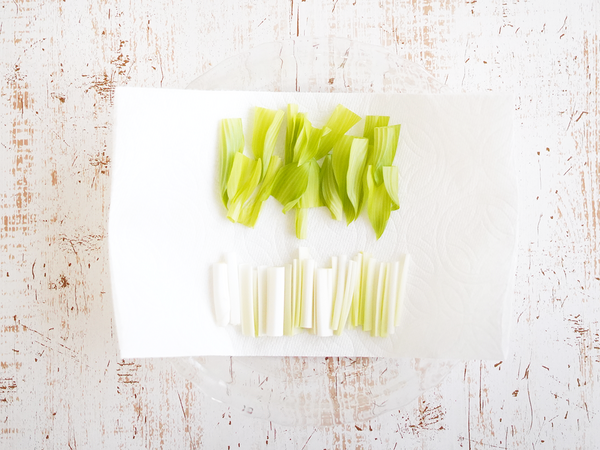

うるいはカットして保存することも可能です。使いかけのうるいもこの方法で保存が可能です。

食べやすい大きさにカットしたうるいを、湿らせたキッチンペーパーを敷いた保存容器に入れます。上からも湿らせたキッチンペーパーをかぶせ蓋をし、冷蔵庫で保存します。

湿らせたキッチンペーパーを使うことで、うるいが乾燥するのを防ぐことが可能になります。ただしカットしたうるいは傷みが早いので、1〜2日を目安になるべく早めに使うようにしましょう。

茹でてから冷蔵保存しておけば、調理の時間が短縮できます。しかし、うるいは加熱することでぬめりや水分が出やすく、また茹ですぎてしまうとうるい特有のシャキシャキ感がなくなってしまいますので、茹で時間や保存方法には注意が必要です。

うるいを水洗いし、茎と葉に切り分けます。塩(適量)を入れた熱湯で茎は10〜15秒、葉は5秒ほどさっと茹で、流水で冷まします。キッチンペーパーで水けを拭き取ったら、保存容器に入れて冷蔵庫で保存します。

茹でて冷蔵する場合はあまり日持ちしません。1〜2日を目安に消費しましょう。

常温や冷蔵保存よりもより長期間保存したい場合は冷凍がおすすめです。うるいは冷凍保存することで約1ヶ月ほど日持ちします。

うるいを生のまま冷凍する場合は、水洗いして水けをキッチンペーパーで拭き取り、食べやすい大きさにカットします。そのまま冷凍用保存袋に入れて、空気を抜いて密封し冷凍庫へ。

茹でたりする手間が省けるので短時間で冷凍したい場合におすすめです。

うるいを茹でてから冷凍する方法もあります。冷凍する前に茹でることを「ブランチング」といいます。野菜はブランチングすることで変色しづらく、食感も悪くなりづらいというメリットがあります。

うるいを水洗いし、茎と葉に切り分けます。塩(適量)を入れた熱湯で茎は10〜15秒、葉は5秒ほどさっと茹で、流水で冷まします。キッチンペーパーで水けを拭き取ったら、小分けにしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で保存します。

冷凍したうるいを調理で使う際は、加熱調理の場合は凍ったまま使用することができます。おひたしなど非加熱料理に使用する場合は、食べる前日や半日前に冷蔵庫に移し、低温で自然解凍するのがおすすめです。

うるいは乾燥させてから保存することができます。乾燥させたうるいは密閉容器に入れ、常温もしくは冷蔵で1ヶ月ほど保存することができます。

うるいを乾燥させる際に一番おすすめなのが天日干しです。

うるいの茎のみを乾燥させたものを「山かんぴょう」や「山くらげ」という保存食になります。山かんぴょうはかんぴょうのような歯ごたえになり、調理する際は水で戻してから使用します、山かんぴょうを作る際は、うるいの茎の部分のみを10分ほど塩茹でし、キッチンペーパーで水けを拭き取りザルに広げて天日干しします。

うるいの葉の部分も乾燥させることが可能です。葉は下茹で不要で、生のままザルに広げて天日干しします。

天日干しする時間帯は午前10時から午後3時がおすすめです。

天日干しができない方はオーブンで水分を抜くこともできます。

鉄板の上にクッキングシートを敷き、その上にカットしたうるいを並べます。100〜110度で20〜30分程度でゆっくり加熱します。

乾燥が足りない場合はさらに加熱しましょう。

オーブンよりももっとお手軽なのが電子レンジで乾燥させる方法です。

耐熱皿の上にキッチンペーパーを敷き、その上にうるいを並べます。600Wで5〜8分ほど加熱します。

電子レンジによる乾燥は、葉が焦げたり燃えたりする場合があるので、注意しながら乾燥させましょう。

うるいを塩や味噌などに浸けて保存することで、酸素から遮断し酸化を防ぎ、微生物の繁殖も防ぐことができます。大量消費にもおすすめです。うるいの漬物はどれも冷蔵で2週間ほど保存できます。

うるいを塩漬けにする際は、うるいを洗ってキッチンペーパーで水けを拭き取り、4〜5cm幅など食べやすい長さにカットします。保存袋にカットしたうるいを入れ、うるいの重量の3〜5%の塩を加え全体になじませてから冷蔵庫で保存します。

1〜3%の塩を加えれば浅漬けになり、10〜15%の塩を加えればさらに長く保存することが可能です。

保存用なのでそのまま食べると味が濃いです。水洗いして塩けを取り、炒めものなどに使用しましょう。

塩漬けする際に一緒に鷹の爪や塩昆布などを入れて漬けても美味しく仕上がります。

うるいを洗って水けを拭き取り、4〜5cmなど食べやすい長さにカットします。保存容器にカットしたうるいと味噌ダレ(味噌:酒:みりん=4:1:1)に漬け蓋をし冷蔵庫で保存します。

こちらも保存用なのでそのまま食べると味が濃いです。水洗いして余分な味噌を取ってから食べましょう。

最後に、うるいの作り置きレシピをご紹介します。作り置きレシピは冷蔵で2〜3日ほど日持ちします。Filyのレシピはすべて小麦粉・乳製品・白砂糖不使用です。

春の訪れを感じるうるいを、さっと茹でてぬめりを生かしてナムルにしたひと品です。

うるいのナムルのレシピはこちら

見た目も美しい春の山菜をごまあえにしたひと品です。

うるいのごまあえのレシピはこちら

くせのない春の山菜をからしをアクセントにした酢みそあえにしました。

うるいの酢みそあえのレシピはこちら

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

茶色く変色・斑点があるとうもろこしは食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

とうもろこしは生で食べられる?お腹壊す?注意点を解説

食品事典

いんげんは黒い部分や斑点は食べられる?茶色い場合は?

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

トマトの中が黒い!腐ってる?食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

ニンニクはカビが生えても食べてOK?白黒青の色別に解説

食品事典

スカスカなかぶは食べてOK?スが入る原因は?

食品事典