アスパラガスのカロリー・糖質や、ダイエットに関連する栄養素を紹介します。ダイエットにおすすめの食べ方やレシピも紹介します。

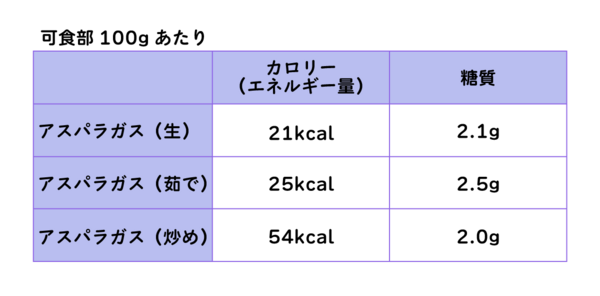

アスパラガス(生)の可食部100gあたりのエネルギー量は21kcalで、糖質は2.1g(炭水化物から食物繊維を引いた値)です。

また、水分は92.6g、たんぱく質は2.6g、炭水化物は3.9g、脂質は0.2g、食物繊維は1.8gです。

アスパラガスはカロリーの低い食品なので、ダイエット向きといえます。ただ、揚げるとカロリーは54kcalまで増えてしまうので調理法には気をつけましょう。

食卓によく並ぶトマトは100gあたりカロリー19kcal・糖質3.7g、ピーマンは100gあたりカロリー22kcal・糖質2.8gと野菜の中で低い方ですが、アスパラガスもトマトやピーマンと変わりません。

じゃがいもは100gあたりカロリー59kcal・糖質8.4g、かぼちゃは100gあたりカロリー91kcal・糖質8.1gと野菜の中でカロリーが高くなっています。

ちなみに、ごはん100gあたりカロリー156kcal・糖質35.6gです。ミルクチョコレートは100gあたりカロリー550kcalで、糖質は59.3gにもなります。

アスパラガスが大変低カロリーな食品であることがわかります。

アスパラガスに含まれ、直接的または間接的にダイエットに関係する栄養素とその効能について解説していきます。アスパラガスの詳しい栄養素と効果についてはこちらの記事を参考にしてください。

食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、特に水溶性食物繊維がダイエットの強い味方です。

水溶性食物繊維は、消化管で糖質を取り囲み、糖質の消化・吸収をブロックし、血糖値の上昇を抑えます。また、コレステロールを吸着し排出することで血中コレステロール濃度を低下させます。

さらに、食物繊維が豊富な食品は食べごたえがあり、咀嚼に時間がかかります。たくさん噛むことで満腹中枢が刺激されてすぐにお腹がいっぱいだと感じやすくなります。その結果、食べ過ぎを防ぐことに繋がります。

アスパラガスにはたんぱく質も含まれています。たんぱく質は筋肉を作るのに不可欠であり、筋肉量が増えると代謝が上がり、脂肪を燃焼しやすくなります。

筋肉を付けるにはたんぱく質が必要ですが、筋肉を付けるための運動をするためにはエネルギー源となる糖質がある程度必要です。そのため運動習慣のある人にとってアスパラガスはとてもダイエット向きといえます。運動をしっかりしてダイエットする方はたんぱく質と糖質(炭水化物)が必要なので、脂質を控えるダイエットが向いています。

アスパラガスにはビタミンB1、B3、葉酸などのB群が豊富に含まれています。ビタミンB群は炭水化物、たんぱく質、脂質のいわゆる3大栄養素をエネルギーや体の材料に変えるのをサポートする働きがあります。

特に多いのがビタミンB1です。ビタミンB1は糖質がエネルギーとして使われるのに多量に必要とされます。使わずに放置されると脂肪として蓄積されてしまう糖質をエネルギーに変えるので、ダイエットを効率的に行う上で大切な栄養素といえます。

ビタミンB1が豊富に含まれる食品には他にも豚肉やうなぎ、ブリ、えのきたけなどがあります。

ビタミンCはたんぱく質がコラーゲンになるのに必要不可欠な栄養素です。このコラーゲンですが、肌に弾力を与えるだけでなく、丈夫な骨を形成したり、丈夫な腱や筋肉をつくったり、関節の動きをよくしたり働きもあります。ビタミンCとたんぱく質を一緒に摂取すると筋肉量が増え、代謝が上がり、痩せやすい身体になります。また、コレステロール値を下げる作用もあります。

さらに、ビタミンCはストレスを感じると大量に消費されます。そのため、ダイエットでストレスを感じる方には積極的に摂取したい栄養素です。ビタミンCが不足すると肌荒れが起きるだけでなく、貧血や倦怠感など体調不良も引き起こすことがあるので注意しましょう。

カリウムは体内で総量の98%が細胞内液に存在し、細胞外液にあるナトリウム(塩分)とお互いに作用しながら細胞の浸透圧を維持し、どちらか一方の水分量が多くならないように、バランスを調整しています。カリウムには利尿作用があり、塩分を摂り過ぎたときに、排泄する働きがあります。そのため、むくみ予防になります。

カリウムは主に野菜に含まれています。糖質制限ダイエットやケトジェニックダイエットではおかずの食べる量が増え、塩分の摂取量が多くなります。そのため、野菜もしっかり食べるのが大切です。

また、カリウムには筋肉の収縮を調整する作用もあり、心臓機能や筋肉機能を正常に保つことができます。ダイエット中に筋トレを行う人には大変重要な栄養素です。

アスパラガスには様々な品種がありますが、実は種類によって含まれる栄養も異なってきます。

一般的に「アスパラ」「アスパラガス」として人気な品種はグリーンアスパラガスです。たくさん日を浴びて育てられるので、β-カロテンやビタミンCなど栄養素が一番豊富なのが特徴です。

ホワイトアスパラは、グリーンアスパラと栽培方法が異なり、陽に当たらずに育てられています。そのため、光に当たることで合成されるルチンやβカロテンはほとんど含まれず、その他のビタミン類も少なくなっています。ただし、サポニンという成分はホワイトアスパラの方が多く、この成分は免疫力アップの効果が期待できます。

紫アスパラガスはアントシアニンという成分を含んでいるので紫色になります。栽培方法はグリーンアスパラと同じで、ある程度成長するとグリーンになってしまいます。ただグリーンアスパラより甘みが強く柔らかいのが特徴です。先程説明したアントシアニンは青紫色の天然色素で、眼精疲労を軽減する効果があると言われています。

ミニアスパラガスは長さが10cm程度のとても小さいアスパラガスです。ミニアスパラガスのほとんどがタイなどからの輸入品ですが国産のものあります。アスパラガスをそのまま小さくしたもので、栄養はほとんどグリーンアスパラガスと違いがありません。

アスパラガスがごはんよりカロリーが低いからといって「主食をすべてアスパラガスに置き換える」「食事全体をアスパラガスに置き換える」といった極端なダイエット方法はおすすめできません。

摂取カロリーが抑えられるので、一時的には体重が落ちることが期待できますが、途中で炭水化物をドカ食いしてしまいリバウンドしたり、栄養バランスが崩れて体調を崩してしまう可能性があります。実は、炭水化物もダイエットに必要な栄養素で、適量ではあれば体を動かすエネルギー源になり、脂肪を燃やす役割を担います。

そもそも、アスパラガスは野菜の中ではカロリーが高い方なので、ダイエット中の方は食べ過ぎ注意です。

アスパラガスの食べ過ぎはダイエットに非効率的なだけではなく、栄養が偏り、体調が悪くなってしまう場合もあるので注意しましょう。

例えば、アスパラガスにはβ-カロテンやビタミンCなどが豊富に含まれる一方で、ビタミンB12・D、クロムやセレンといったミネラルが含まれていません。また、同じ栄養素であっても複数の食材から摂った方がよいといわれているので、アスパラばかり食べるのはNGといえます。

摂取しすぎると尿路結石症を引き起こす原因になるシュウ酸も含まれているのも、食べ過ぎNGな理由の一つです。

アスパラガスは緑黄色野菜なので、1日あたり他の緑黄色野菜と合わせて120g以上が目安です。他の緑黄色野菜も食べることを考慮すると、50〜100gあたりが妥当といえます。

緑黄色野菜とは、原則として可食部100g中に600μg以上のβ-カロテンが含まれている野菜を指します。600μg未満の野菜は淡色野菜です。600μg未満でも、食べる量や回数が多いと緑黄色野菜に分類されます。

ビタミンB群、C、カリウムはどれも水溶性なので、茹でたりするときはなるべく短くするように心がけましょう。また、ビタミンCは熱にも弱いので、なるべく茹でる時間は短いほうがいいでしょう。栄養素の流失が気になる方はスープや煮物などで汁ごと頂くのがおすすめです。

アスパラガスに限りませんが、かき揚げや炒め物など油を多く使って調理すれば、その分カロリーは上がってしまいます。また、味付けも甘味料を多く使えば、その分カロリーが上がります。

アスパラガスをサラダで使う場合もドレッシングの糖質・脂質に注意しましょう。

バランスよく栄養を摂取するには、五大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン類・ミネラル類)を意識し、1食で主食(主にご飯)・主菜(肉・魚・大豆製品など)・副菜(野菜・海藻・きのこなど)を取り入れるのが大切です。

前述したような極端なダイエット方法を実施すると、代謝が落ちダイエットに非効率的なだけではなく、体調を崩してしまう場合もあります。ダイエット中は主食・主菜は抜かずに、アスパラガスを副菜のひとつとして取り入れるのがベストです。

食べ方のコツとしては、先に副菜を食べて、主菜(肉や魚)を食べて、最後に主食(ご飯)を食べることです。そうすることで血糖値がスパイク(急上昇)することが抑えられます。血糖値を急上昇させると急降下し、2時間程で空腹感を覚え過食の原因になります。

ビタミンCはたんぱく質がコラーゲンになるのに必要不可欠な栄養素です。ご存知の方も多いかと思いますが、コラーゲンには美肌効果が期待されています。鶏肉や卵などと一緒に摂ると、さらに効果アップが見込めます。

また、ビタミンA(β-カロテン)がビタミンCのこの作用を助ける働きがあります。ビタミンAやたんぱく質が多く含まれた食材と一緒に食べると大変効果的です。

ビタミンCは、鉄の吸収率をアップさせます。

鉄は、吸収率が低いと言われています。そのため鉄を含む食材を食べる際は、ビタミンCを豊富に含むピーマンを一緒に食べるようにするといいでしょう。

鉄は赤血球のヘモグロビンの材料となり、酸素を運びます。このヘモグロビンですが、ヘムという赤い色素とグロビンというたんぱく質から成っており、赤血球が赤い色をしているのはこのヘモグロビンの色です。肺に取り込まれた酸素は、このヘモグロビンと結合して心臓に送られ、そこから全身へと運ばれていきます。そして、ヘモグロビンは酸素が届け終わると二酸化炭素と結びつき、また心臓を経て肺に戻っていきます。鉄を材料としたヘモグロビンは、体内でとても重要な役割をしているのです。

そのため、鉄が不足するといわゆる「貧血」になってしまうことがあります。また、鉄が不足するとヘモグロビンが作れなくなるため、体内が酸欠状態になってしまいます。そうすると様々な不調が出てきしまいます。特に脳は多くの酸素が必要で酸欠に弱いため自律神経のバランスが乱れたり、代謝が悪くなったりします。

Filyのレシピはすべて小麦粉・乳製品・白砂糖不使用です。

だし汁がアスパラガスに染み込み、本来の甘みと相まって絶妙な美味しさに。煮浸しは油を使わないので低カロリーです。さらに、水溶性の栄養素も無駄なく食べれるのも◎。

アスパラの煮浸しのレシピはこちら

カリフラワーのシャキシャキとした食感が美味しい一品。酸味のきいた玉ねぎのドレッシングが野菜とよくからみます。カロリーが高いという理由でダイエット中に嫌厭されがちな油ですが、オメガ3を豊富に含むえごま油は、ダイエット中でも積極的に摂りたい油です。オメガ3には 血流改善やコレステロール値の低下、アレルギー抑制など幅広い効果が期待できます。

カリフラワーとアスパラの焼きサラダのレシピはこちら

一般的にカロリーといわれるものは、エネルギー量のことを指します。当たり前ですが、摂取するエネルギー量より、消費するエネルギー量が高ければ(あまり食べず、多く運動すれば)、人間は痩せていきます。

人間は食べ物を食べることで、エネルギーを摂取しています。エネルギーの元になるのは三大栄養素といわれる炭水化物、脂質、たんぱく質です。炭水化物から食物繊維を引いたものが糖質です。人間のエネルギーを占める三大栄養素の割合は、炭水化物(糖質)が55〜60%、脂質が20〜25%、たんぱく質が15%〜20%です。

たんぱく質は健康を維持するのに大変重要なので(日本人は不足している人が多いので)、一般的なダイエットでは炭水化物(糖質)か脂質の摂取量を減らします。一般的に炭水化物を減らすダイエット法を「糖質制限ダイエット」、脂質を減らすダイエット法を「カロリー制限ダイエット」といいます。たんぱく質が多くてカロリーが高い場合もあるので、カロリーだけで判断しないようにしましょう。

平均な現代人の食生活を考慮すると、糖質を減らし、脂質は質の高いものに入れ替えていくことが重要です。

Most Popular

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

なすのヘタに白いカビ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

トマトにカビ...食べられる?白・黒・緑の違いは?原因と対処法を解説

食品事典

カビが生えたとうもろこしは食べられる?対処法は?白・黒で違いは?

食品事典

かぼちゃが土臭い...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

かぼちゃが苦い...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすを切ったら種だらけ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

苦いなすは食べられる?原因は?対処法とおすすめの料理法を解説

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

エリンギが水っぽい...食べられる?濡れてる原因と対処法は?

食品事典