れんこんが黒く変色して驚いた経験がある方は多いのではないでしょうか。腐敗してしまったのではないかと心配になりますよね。本記事ではれんこんが黒く変色する原因や対処法などを詳しく解説します。

れんこんの表面に黒い斑点があったり、断面・穴の部分が黒く変色してしまう原因の一つとして、れんこんに含まれているポリフェノールの酸化があげられます。

ポリフェノールとは植物の渋みや苦味の成分となる化合物の総称です。構造の違いによって様々な種類があり、れんこんにはタンニンが多く含まれていることで知られています。タンニンはポリフェノールの一種ではありますが、構造上の名称ではなく強い結合能力をもつ一部の物質に対する名称で、アントシアニンなどが含まれるフラバノール骨格をもつ「縮合型タンニン」と、カテキンなどの芳香化合物とグルコースなどの糖がエステル結合を形成した「加水分解型タンニン」があります。れんこんに含まれているタンニンは紫色の色素であるアントシアニンが含まれる縮合型タンニンであると考えられます。

ポリフェノールには、れんこんに含まれているポリフェノールオキシダーゼなどの酵素の働きや空気中の酸素によって酸化すると黒く変色する性質があります。そのため、カットしてから時間が経つと黒く変色していきます。カットしていないれんこんでも収穫してから時間が経って鮮度が落ちると次第に酸化していき、中が黒く変色してしまうこともあります。

白いれんこんでも、茹でるなどの調理をしたときに黒く変色してしまうことがあります。

タンニンは鉄と結びつくと化学反応が起こり黒っぽく変色する性質があります。そのため鉄製やアルミ製の調理器具を使用してれんこんを調理すると化学反応が起こり、黒く変色することがあります。茹でたときに黒く変色してしまうのは「水煮黒変」といって、これはじゃがいもや里芋にも起こる現象です。

里芋の表面や中が黒く変色している場合は、黒カビが生えている可能性もあります。

黒カビは、クラドスポリウム属の病原菌で、170種以上いると言われています。その中でも代表的なクロカビは、クラドスポリウム・クラドスポリオイデスとクラドスポリウム・スフェロスパーマムです。黒カビは空気中に舞っていて、繁殖できる場所を見つけると一気に増えていきます。多湿の場所を好み、食べ物以外でもお風呂のサッシやエアコンの内部などに多く見られます。

ちなみにれんこんには黒カビだけではなく白カビが生えることもあります。れんこんの表面に白いふわふわとした綿のようなものがついている場合は白カビが生えています。

私達が普段「れんこん」として食べているのは、蓮(はす)の地下茎が肥大した部分です。土に埋まった状態で育っているため、泥汚れがついていて黒く見えることもあります。

綺麗に洗ってから販売されていることもありますが、泥はれんこんを乾燥から守ってくれるため泥がついたまま販売されていることもあります。多くの場合は表面のみに泥汚れがついていますが、泥付きのまま節の途中でカットしたり、収穫するときに折れてしまったなどの理由により、れんこんの穴の中に泥が入り込んでしまうこともあります。

一般的に販売されているれんこんは新鮮な状態だと白いですが、腐敗することで全体的に黒く変色してしまうことがあります。腐敗が原因で黒く変色している場合は、全体的に柔らかくなっていたり異臭がするなど、変色以外の腐敗のサインが見られることが多いです。腐敗しているれんこんの特徴は後述しますので、そちらを参考にしてください。

れんこんは調理をする前に必ず洗い、泥汚れを綺麗に落としてから調理しましょう。泥には細菌がついている可能性もあるので、洗い落とすことが大切です。

れんこんの表面についてる泥汚れは、スポンジなどで優しくこすり洗いをして落とします。れんこんの穴の中に泥が入り込んでしまっている場合は、割り箸や菜箸などを穴の中に入れてくるくる回すと良いです。穴が小さいれんこんは、竹串などを使っても良いでしょう。

ポリフェノールの酸化や、鉄と結合することによって変色してしまったれんこんは、そのまま食べることができます。ポリフェノールには抗酸化作用があり、体に害のある成分ではありません。

黒カビが生えてしまっている場合は、表面のみであれば皮を剥き変色している箇所を取り除けば食べることができると言われています。しかし、カビの胞子は見えない部分にも侵食していることもあります。カビはカビ毒を発生させ、下痢や嘔吐などの症状が出ることもあるので、心配な方や高齢者、小さなお子様が食べる場合は破棄するのが無難です。カビ毒は加熱すれば大丈夫ということはないので注意が必要です。

腐敗が原因で変色してしまっている場合は残念ですが破棄しましょう。

出典:かびとかび毒についての基礎的な情報(農林水産省)

酸化によってすでに変色してしまっているれんこんは、酢水につけることで元の白い色に戻ることがあります。これは、れんこんに含まれているフラボノイド系色素が、酸性で無色になる性質をもつためです。分厚く切ってしまうと中まで酢水が浸透しないため、薄く切って酢水にさらすのが良いです。

全体的に黒く変色してしまっている場合は難しいですが、少し変色している部分がある程度であれば綺麗に戻ることがあります。黒カビの場合は酢水につけても意味がないので、カビによる変色か酸化による変色か判断がつかない場合は、酢水につけて変化があるかみるのも良いでしょう。

上述したように、れんこんはカットし黒く変色するのはれんこんに含まれているタンニン(ポリフェノール)によるものです。れんこんをカットしたら水にさらしておくことで、空気に触れる時間を少なくすることができますし、タンニンは水溶性であるため変色の原因となるポリフェノールを落とすことができます。

変色を防ぐという点では水でも十分効果がありますが、酢水につけるとれんこんを白くすることができます。また、シャキシャキとした食感に仕上がります。野菜の細胞壁は、セルロースからできた繊維が重なっており、その間をペクチンが塗り固めて固い壁を作っています。野菜を加熱すると軟らかくなるのは、固い壁を作っているペクチンが熱によって分解されるためです。ペクチンはpH5以上およびpH3以下で急速に軟化し、pHが下がると分解されにくくなることがわかっています。私達が普段使っている水道水のpHは7なので、酢を入れてpHを下げることでペクチンの分解を抑え食感を保つことができます。

サラダにするときなどシャキシャキとした食感を楽しみたい場合は、酢水にさらすのがおすすめです。

れんこんを水や酢水につけることで酸化による変色を防ぐことができますが、上述したように水溶性の栄養素が流出してしまいます。そのため、栄養素の流出を最小限に抑えたい場合はカットしたらすぐに調理をしてしまうのが良いです。

タンニンは鉄と結びつくことで化学反応を起こし黒く変色するため、調理をするときは銅またはテフロン加工されたものを使うことで、水煮黒変などをある程度防ぐことができます。

ただし、アルミ・鉄製以外の調理器具を使えば必ずしも変色を防ぐことができるというわけではありません。例えば茹でるときに入れる水にも鉄分が含まれているため、アルミ・鉄製以外の鍋を使っても変色してしまうことがあります。

腐ったれんこんの見た目の特徴は下記の通りです。

カビが生えている

全体的に変色している

れんこんに白いフワフワとしたホコリのようなものがついている場合は白カビ、黒く変色している場合は黒カビが生えています。表面だけに生えていて中まで侵食していない場合は食べることができると言われていますが、カビはカビ毒を発生させて下痢や嘔吐などの中毒症状が起こる可能性があります。心配な方や高齢者、小さなお子様が食べる場合は破棄するのが無難です。

新鮮なれんこんは淡い黄色がかった薄茶色をしています。(真っ白なものは漂白されている可能性大)変色しているからといって必ずしも腐敗しているとは限りませんが、全体的に黒色や茶色に変色してしまっている場合は腐敗している可能性が高いので注意が必要です。

腐っているれんこんの臭いや味の特徴は下記の通りです。

酸っぱい臭い・味

生ゴミのような臭い

カビ臭い

れんこんは土に埋まった状態で育ち、掘り起こして収穫するため多少の泥臭さはあるものの、そこまできつい臭いのする野菜ではありません。酸っぱい臭いや味がする場合や、生ゴミのような臭いがする場合は腐敗している可能性が高いです。

れんこんに限らず食材は腐敗すると、多くのバクテリアが活動し酢酸発酵することが多いので酸っぱい臭いがしたり酸っぱい味がします。この現象は味噌や醤油といった発酵食品にも起きていますが、発酵とは異なり次第に味や臭い、形が崩れるなど食材が変化していく現象があるときに「腐敗」と呼ばれます。あきらかにいつもとは異なる酸っぱい味や生ゴミのような異臭がする場合は食べずに破棄するようにしましょう。

カビが生えていないように見えてもカビ臭さを感じる場合は見えない部分にカビの胞子が入り込んでいる可能性があります。カビには様々な種類があり、墨汁のような臭いを感じさせる「2-メチルイソボルネオール」や土臭さや泥臭さを感じさせる「ジェオスミン」といった代表的な悪臭を放つ種類がいます。また、カビ自体は臭いを感じさせる成分を出さない種類もいますが、カビ自体が臭いを出さなくてもカビの餌になる物質がカビの作用によって変化することで発生する臭いなどで、人に「カビ臭い」と感じさせます。心配な方は破棄するのが無難です。

腐っているれんこんの感触の特徴は下記の通りです。

柔らかい

ぬめりがある

新鮮なれんこんはハリがあって固いですが、腐敗が進むと柔らかくなっていきます。これは、れんこんの水分が抜けてしまったことや、上述した通りバクテリアが活動することで形が崩れ始めていることが原因であると考えられます。手で押したときに簡単にヘコむなど、柔らかくなってしまっている場合は注意が必要です。

れんこんには粘りを出す成分が元々含まれていますが、皮を剥いたり調理をしていないのにも関わらず表面にぬめりを感じる場合は、腐敗している可能性が高いです。ぬめりが出るほど腐敗が進んでいるれんこんは、変色や異臭などの腐敗のサインが見られることも多いですので、よくチェックしてから腐敗しているようであれば破棄しましょう。

れんこんを黒変させないためには、正しく保存し鮮度を保つことが大切です。

れんこんは室温が25℃以下になる秋や冬であれば常温での保存が可能です。れんこんを常温保存する場合の保存期間の目安は2〜3日です。

れんこんを新聞紙で包みザルなどに入れ、風通しのよい冷暗所で立てて保存します。横にした状態で保存すると、ストレスがかかってしまい鮮度が落ちやすくなってしまいます。畑で育った環境にできるだけ近づけてあげることで、鮮度を保って保存することができます。

室温が高くなる季節や、カットしたれんこんは常温以外の方法で保存するようにしましょう。

れんこんは冷蔵庫で保存することでより長く保存することができます。

れんこんを丸ごと冷蔵保存する場合、約1週間ほど日持ちします。

乾燥と低温障害の発生を防ぐためにれんこんを新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて口を軽く閉じ冷蔵室で立てて保存します。

使いかけのカットしたれんこんは冷蔵庫で4〜5日ほど保存することができます。丸ごと保存するよりも鮮度が落ちやすいためなるべく早く使い切るのがポイントです。

カットしたれんこんを塩水につけ水けをしっかり拭き、切り口にラップをかけて全体を包みポリ袋に入れます。口を軽く閉じ冷蔵室で立てて保存します。

輪切りや薄切りなど、料理に合わせてカットしてから保存することも可能です。その場合は乾燥しやすくまた変色も起きやすいので、塩水もしくは酢水に漬けて保存します。

カットしたれんこんを密閉容器に入れ、浸るくらいの水を入れて塩をふたつまみ加えて(もしくは酢を少々)蓋をし冷蔵庫で保存します。2日に1度水を取り替えるようにしましょう。

ただしこの方法では、れんこんのビタミンCやデンプンが水中に流れ出てしまうので、栄養素的には△。傷みが早いので1〜2日を目安に食べきるようにしましょう。

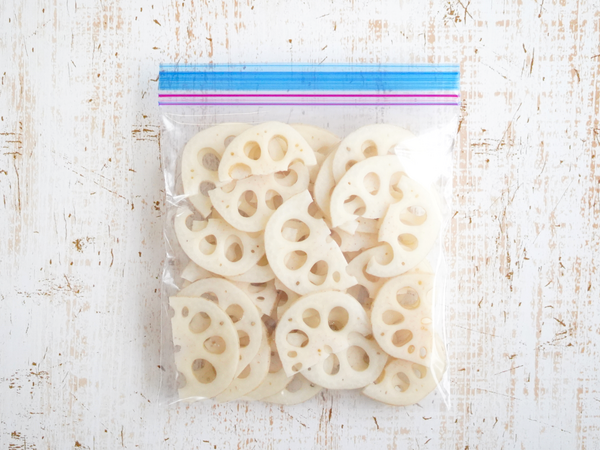

冷蔵保存よりももっと長く保存できるのが冷凍です。冷凍保存したれんこんは約1ヶ月ほど日持ちします。

時間がない時は丸ごと冷凍も可能です。土などの汚れをしっかり落とし水けを取ります。全体をラップで包んで冷凍用保存袋に入れて冷凍室で保存します。全体が凍るまでに時間がかかるので、冷蔵庫の急速冷凍機能を使うと◎。さらに金属バットの上にれんこんをのせてから冷凍室に入れることで、より短時間で凍らせることができます。

丸ごと冷凍したれんこんを解凍する際は、水に1分ほど浸けることで包丁でサクっと切れる程度のかたさまで半解凍されます。水に長く浸けすぎると栄養が逃げていくので、短時間に留めましょう。

カットしてから冷凍すれば調理にすぐに使うことができて便利です。

れんこんを薄切りや厚切り、半月切り、乱切りなどお好みの大きさにカットします。用途がまだ決まっていない場合は縦半分に切るのもおすすめです。カットしたれんこんを酢水(水2カップに対して酢小さじ1〜2程度)に5分ほどつけ変色を防ぎます。キッチンペーパーで水けをしっかり取り、冷凍用保存袋になるべく平らになるように入れます。小分けにしてラップに包んでから冷凍用保存に入れれば、使いたい量だけさっと取り出すことができてより便利です。

カットしてから冷凍したれんこんは、凍ったまま料理に使用してOKです。サラダや煮物、炒め物、汁物など幅広く使用することができます。

カットして茹でてから冷凍すれば、調理時間が短く済みます。

5mm〜1㎝程度の厚さに切り(乱切りでも可)、酢水(水2カップに対して酢小さじ1〜2杯)に5分ほど浸けます。かために茹で(電子レンジでの加熱もOK)冷まし、キッチンペーパーで水けをしっかりと拭き取ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍室へ。

カットして茹でてから冷凍したれんこんは凍ったままポトフや煮物などの料理に使うことができます。電子レンジで解凍も可。

れんこんをすりおろしてから冷凍するのもおすすめです。すりおろしたれんこんはお好み焼きやたこ焼きのつなぎやれんこん餅、味噌汁など様々な料理に使うことができます。

小分けにしてラップに包むのOKですし、直接冷凍用保存袋に入れ、菜箸で切れ目を入れてから冷凍すれば、切れ目からポキっと折って必要な分だけを取り出すことができます。

すりおろししたれんこんを解凍する方法は、前日に冷蔵庫に移して自然解凍するか、電子レンジで加熱解凍をします。

その他にも、天日干しやレンジで加熱して水分を抜いて乾燥保存したり、酢漬けや醤油漬けにして漬け保存することもできます。れんこんの詳しい保存方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

ニンニクはカビが生えても食べてOK?白黒青の色別に解説

食品事典

紫玉ねぎ(赤玉ねぎ)の保存法と期間|常温・冷蔵・冷凍で長持ちするのは?

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

玉ねぎにカビが!食べて大丈夫?色別の種類と対処法も解説

食品事典

変色した長ネギは食べられる?原因と対処法を色別に解説

食品事典

スカスカなかぶは食べてOK?スが入る原因は?

食品事典

中身が茶色のズッキーニは食べて大丈夫?対処法と原因は?

食品事典