和食でも洋食でも活躍するかぶですが、食べ過ぎにはどんなリスクがあるのでしょうか?かぶの食べ過ぎに注意すべき理由と、1日の摂取目安量を解説していきます。

かぶは94%が水分です。

そのため、かぶばかり食べていると水分の摂りすぎで下痢になってしまう可能性があります。これは水分を大量に摂取することで血液中のナトリウム濃度が低下し、水中毒である「低ナトリウム血症」状態になってしまうためです。下痢だけでなく、めまいや頭痛を引き起こす場合もあります。

出典:MSDマニュアル家庭版『低ナトリウム血症(血液中のナトリウム濃度が低いこと)』

かぶはほとんどが水分であり、お世辞にも栄養素が豊富とはいえない野菜です。

かぶに含まれていない栄養には、例えばビタミンDやビタミンB12などがあります。ビタミンDは骨の形成を助け、ビタミンB12は赤血球の中のヘモグロビンの生成を助ける働きがあります。ビタミンDは肉類や卵に、ビタミンB12はレバーや牡蠣、あさりやしじみなどの魚介類、海苔をはじめとする藻類に多く含まれています。

さらに、同じ栄養素であっても、複数の食材から摂取した方がよいといわれているため、一つの食材のみを食べ過ぎるのは避けるべきといえます。様々な食材を摂取して、バランスの良い食事を心がけましょう。

出典:農林水産省 厚生労働省「食事バランスガイド」

食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、便秘・下痢の改善や腸内環境を整える際に、この2つのバランスが重要となります。

かぶはどちらも含まれていますが、不溶性食物繊維は水溶性食物繊維の4倍ほど多いです。

不溶性食物繊維は摂りすぎると大腸を刺激しすぎてしまい、大腸の収縮が強くなって起こる痙攣性便秘の原因になります。

水溶性食物繊維は摂りすぎると軟便や下痢に可能性があります。また、ビタミンやミネラルなど必要な栄養素の吸収も妨げてしまうことになりますので注意しましょう。

どのくらい摂取すると過剰摂取になるかの明確な数値はありません。逆に摂取目安量が定められています。厚生労働省が発表してる日本人の食事摂取基準(2020年版)における、18〜64歳の食物繊維の1日あたりの摂取目標量は女性が18g以上、男性が21g以上です。キャベツなら2玉以上分の食物繊維です。

出典:

栄養学博士 新出真理 監修(2014)『第2版 くらしに役立つ栄養学』ナツメ社

かぶは特別豊富ではありませんが、カリウムが含まれています。

カリウムは普通の食事で摂りすぎることはあまり考えられませんが、腎機能が低下している方がカリウムの多い生野菜や果物、いも類、海藻類などを過剰摂取したり、腎機能に問題ない方でもサプリメントで摂りすぎた場合は「高カリウム血症」という症状になる恐れがあります。

醤油や味噌を日常的に使う日本人は塩分を摂りすぎる傾向があり、塩分に含まれるナトリウムの摂取量が多くなるため、腎機能に問題がなければカリウムを食材から積極的に摂ることが推奨されます。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

ゴイトロゲンはヨウ素の取り込みを阻害して、甲状腺腫を引き起こすものの総称です。このゴイトロゲンがブロッコリーをはじめとしたアブラナ科の野菜に含まれているため、過剰摂取には気をつけましょう。

ただし、高濃度のゴイトロゲンが含まれている芽キャベツを、4週間毎日150g食べても甲状腺機能には影響がなかったという報告もありますので、相当な量を食べない限り問題視する必要はありません。

出典:厚生労働省|ヨウ素

イソチオシアネートは、辛味や苦味の元となる成分です。これは虫を寄せ付けないためであり、有害なわけではありません。強い殺菌作用があり、アリルイソチオシアネートには、抗酸化作用があり、アンチエイジング効果が期待できます。さらに抗アレルギー効果もあると言われているので、花粉症予防の効果も期待できます。

しかし、辛味成分であることからも分かるように刺激が強い成分ですので、摂りすぎると胃腸を刺激して胃もたれしたり、腹痛や下痢を起こすことがあります。

特定のビタミンは摂り過ぎとビタミン過剰症になる可能性があります。

ビタミンAは過剰摂取によって頭痛や筋肉痛、皮膚の乾燥や脱毛などの症状が現れます。しかし、野菜に含まれるβ-カロテンは必要量のみビタミンAに変換されるので心配いりません。

ビタミンCは大量摂取すると、吐き気や腹痛などが生じることがありますが、通常の食事でビタミンC過剰症になることは基本的にありません。ビタミン過剰症はサプリメントの過剰摂取などから引き起こることが多いです。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

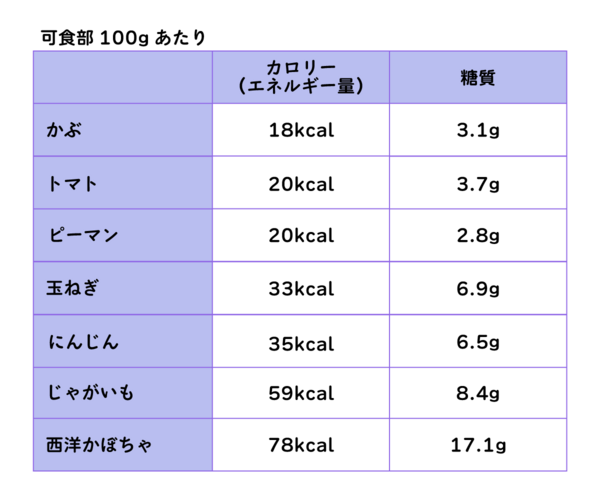

生のかぶ根の可食部100gあたりのエネルギー量は18kcalで、糖質は3.1gです。かぶは根菜であるため、実の部分にはブドウ糖などの糖質が含まれますが、他の野菜と比べても特別糖質が高いわけではなく、むしろカロリーは低くめです。

かぶに限らず野菜は基本的にカロリー・糖質が低いので、たくさん食べて太る心配はいりません。

ちなみに、ごはん100gあたりカロリー156kcal、糖質35.6gです。

出典:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)

かぶの1日の摂取目安量は明確に定まっていませんが、厚生労働省が発表している各栄養素などの摂取目標量などを基準に目安を把握することができます。

大人の野菜の摂取目安量は1日あたり350g以上と設定されており、緑黄色野菜は120g以上、淡色野菜は230g以上です。

緑黄色野菜とは、原則として可食部100g中に600μg以上のβ-カロテンが含まれている野菜を指します。600μg未満の野菜は淡色野菜です。600μg未満でも、食べる量や回数が多いと緑黄色野菜に分類されます。

かぶの葉の部分は緑黄色野菜で、実の部分は淡色野菜です。淡色野菜には玉ねぎや大根、もやし、キャベツ、れんこん、きゅうりなどがあります。他の淡色野菜を摂ることを考慮すると、かぶの1日の摂取量は100gあたりが妥当といえます。

出典:厚生労働省|健康日本21(第二次)

かぶにはビタミンCが含まれています。葉の部分にも多く含まれています。

ビタミンCはたんぱく質からコラーゲンを合成する働きがあります。コラーゲンは、細胞間の結合組織で、血管や皮膚、骨、筋肉などを丈夫にします。コラーゲンによって、肌にハリ・ツヤが生まれます。シミのもとであるメラニン色素の合成も抑えるなど美肌づくりに大切な栄養素です。

そのほか、ビタミンCには白血球を活性化させて免疫力を高める作用もあります。抗ストレスホルモンの合成にも欠かせない栄養素です。

ただビタミンCは水溶性であるため、茹でたりすると水に溶け出てしまいます。なのでスープなどにすると栄養素を逃さず摂取することができます。

カリウムはミネラルの一種です。

カリウムはナトリウム(食塩)と協力し細胞の浸透圧を維持しています。体内に十分なカリウムがあると、余分な食塩を排出して血圧を正常に保ちます。しかし、カリウム不足や塩分の過剰摂取が続く、むくみなどの原因になります。

そのほか、腎臓の老廃物の排出を助けたり、筋肉の収縮をスムーズにする働きもあります。

葉にも根にも含まれています。

アリルイソチオシアネートは、辛み成分のひとつであるイソチオシアネートの一種です。アリルイソチオシアネートは大根やキャベツなどのアブラナ科の野菜に含まれています。また、苦味の原因にもなりますが、有害なわけではありません。

アブラナ科の野菜に多く含まれており、ツンとすることが多いです。アリルイソチオシアネートには、抗酸化作用があります。抗アレルギー効果もあると言われているので、花粉症予防の効果も期待できます。さらに、胃液の分泌を促し、腸の働きを助けます

他の野菜にも豊富に含まれているβ-カロテンですが、かぶの葉にも含まれます。β-カロテンは体内でビタミンAに変換されます。

β-カロテンは体内で必要量がビタミンAに変換されます。皮膚や喉など全身の粘膜を健康に保ち、体外からのウィルスや細菌の侵入を防ぐことで免疫力をアップします。また、抗酸化作用もあるので、アンチエイジング効果や生活習慣病の予防効果が期待できます。

変換されたビタミンAは、皮膚や目、口、喉、内臓などの粘膜や細胞の代謝を促進する働きがあります。視力を正常に保つ役目や視力低下の抑制効果、他にも皮膚の健康維持に関与していることから乾燥肌やニキビ肌の改善など美肌効果も期待できます。

日本人が不足しがちなビタミンB1が含まれています。

糖質がエネルギーに変わるときには酵素が働きますが、その酵素の働きを促す補酵素の役割を果たすのがビタミンB1です。糖質の分解をサポートし、体を元気にします。

また、糖質は脳や神経系のエネルギー源ですから、イライラを抑える作用もあります。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

なすのヘタに白いカビ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすを切ったら種だらけ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

空洞があるきゅうりは食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

カビが生えたとうもろこしは食べられる?対処法は?白・黒で違いは?

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

茶色く変色・斑点があるとうもろこしは食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

トマトの中が黒い!腐ってる?食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

固いオクラは食べられる?原因とおすすめの調理法を解説

食品事典