ビーツの栄養素について解説します。

ビーツは「ビート」「テーブルビート」ともいわれます。ビタミン類は全体的に微量ですが、ビタミンB群の一種である葉酸を豊富に含みます。赤い色素はポリフェノール一種であるアントシアニンによるもので、抗酸化作用があります。

三大栄養素とは炭水化物・脂質・たんぱく質を指します。

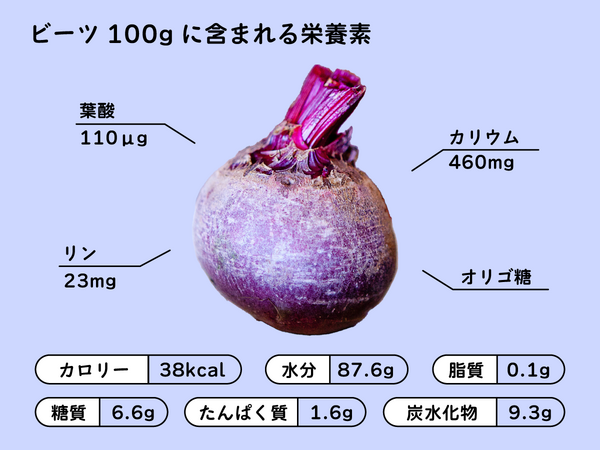

ビーツ可食部100gあたり

エネルギー...38kcal

水分...87.6g

たんぱく質...1.6g

炭水化物...9.3g

脂質...0.1g

食物繊維...2.7g

糖質は6.6gです(炭水化物から食物繊維を引いた値)。

ほうれん草:カロリー18kcal、糖質0.3g

トマト:カロリー20kcal、糖質3.7g

ピーマン:カロリー20kcal、糖質1.3g

じゃがいも:カロリー59kcal、糖質8.4g

さつまいも:カロリー127kcal、糖質30.3g

です。野菜の中で糖質もカロリーも高めであることがわかります。

出典:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)

葉酸はほうれん草の葉っぱから発見されたビタミンB群のひとつで、ビタミンB12と一緒に正常な赤血球をつくるのに必要な栄養素で造血ビタミンとも言われています。

また、たんぱく質や核酸の合成を助け、細胞の新生や増殖に深く関わっています。細胞分裂が活発な胎児期に必須の栄養素で、特に妊婦の方は葉酸を十分に摂ることでおなかの赤ちゃんの発達異常を防ぐ効果があるといわれています。

葉酸は水に溶けやすく、熱や光にも弱い性質があるため、葉酸を摂取したい場合は加熱せずに生野菜サラダや生搾りジュースがおすすめです。

オリゴ糖は、腸内で善玉菌のエサとなるため、腸内環境を整える効果があります。善玉菌は腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑制しています。それによって腸の運動を活発化し、食中毒菌や病原菌による感染予防をしてくれたり、腸内環境を整えています。

カリウムはミネラルの一種です。

カリウムはナトリウム(食塩)と協力し細胞の浸透圧を維持しています。体内に十分なカリウムがあると、余分な食塩を排出して血圧を正常に保ちます。しかし、カリウム不足や塩分の過剰摂取が続く、むくみなどの原因になります。

そのほか、腎臓の老廃物の排出を助けたり、筋肉の収縮をスムーズにする働きもあります。

リンの約80%はカルシウムやマグネシウムと結合して歯や骨の構成成分となっています。体内でビタミンB1やB2と結合して補酵素になり、糖質の代謝促進をします。さらに、エネルギー代謝にも関わり、エネルギー発生やエネルギーの貯蓄に関わっています。さらに筋肉や神経などの機能を正常に保つ効果もあります。

リンとカルシウムは血液中で一定のバランスを保っているため、この2つの成分のバランスがとても大切です。カルシウムとリンの割合は1:1で摂取するのが理想的な比率とされていますが、加工食品や清涼飲料水をよく飲食する人はリンを多く摂取しがちですので、カルシウムもバランスよく摂取するようにしましょう。

ベタシアニンはポリフェノールの一種です。

ポリフェノールには抗酸化作用があり、体内の老化予防やアンチエイジングが効果が期待できます。さらにはコレステロール値を下げる働きもあると言われています。

ただ、ポリフェノールは即効性がありますが、摂取してから3〜4時間で排泄されるため効果持続のためには毎食摂る方が良いとされています。

パントテン酸は幅広い食品にコエンザイムAとして含まれ、不足することがあまりません。ビタミンB群の中では5番目に発見されたためビタミンB5と呼ばれていました。

パントテン酸は三大栄養素である炭水化物、たんぱく質、脂質のの代謝を助ける働きをします。ビタミンB1と糖の代謝では中心的に働き、ビタミンB2と脂質の代謝に関わります。体内でエネルギーを作り出します。また副腎の働きを強化し、抗ストレスホルモンの分泌を高める作用もあります。それによってストレスへの抵抗力を高め、ストレスを和らげます。

ビタミンCはパントテン酸の働きを助けるので、皮膚や髪の健康にも関わります。

食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられますが、ビーツの食物繊維のほとんどが不溶性食物繊維です。

不溶性食物繊維は水分を吸って腸の中で大きく膨らみ、排便をスムーズにし、有害物質が体にとどまる時間を短縮させ、便秘の予防・改善、腸内環境を整えます。腸内環境を整えることは痩せやすい身体づくりに大切だといわれています。

ちなみに、水溶性食物繊維は、水に溶けることで食べたものの粘稠性を高めます。それによって食べたものの腸への移動がゆっくりになるため、血糖値の上昇をゆるやかになります。

また、食物繊維はお腹の中で膨らむため満足感が高く、先に食べることで他の食事の食べ過ぎを抑えることができます。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

ビーツは茹でると甘くなるため、茹でて調理することが多いです。

ビーツに多く含まれるカリウムは水溶性ですが、ビーツの場合減少率はとても低く、生のビーツ100gあたりのカリウムの含有量は460mgで、茹でても420mgキープ出来ます。野菜によっては半分などに減ってしまうこともあります。

その他、葉酸は茹でても含有量は変わらず、食物繊維は0.2g増えました。

出典:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)

ビーツの原産地はヨーロッパの地中海沿岸といわれています。当初は薬用植物として利用されていましたが、2〜3世紀頃に食用になりました。

日本には幕末〜明治初年頃に何度か渡来し導入されましたが、なかなか普及しませんでした。日本に伝わってきた当初は、色が真っ赤なことから「火焔菜(かえんさい)」と、また輪切りにすると渦巻き模様があることから「渦巻きダイコン」とも呼ばれていました。

直径が7〜8cm前後で形がいびつでなく、赤い色が鮮やかなもので、表面に凹凸や傷のないものがよいです。

泥付きだと理想的で、鮮度が高く、切ったときの色も鮮やかです。

「ビーツ」の仲間である「ビート」は、砂糖の原料として用いられる野菜です。ビートに含まれるショ糖を抽出し、結晶化させたものを「ビート糖」といいます。ビートは別名、甜菜(テンサイ)とも呼ばれるため、ビート糖の同義としてテンサイ糖ということもあります。

ビートを原料として作られる砂糖、ビート糖には、グラニュー糖や上白糖などがあります。また、「てんさい糖」の名称で販売されている砂糖もビート糖に該当します。

ビーツは茹でると甘みが出るうえに、色も赤くかわいいことからスムージーに入れることも多いです。

ただスムージーは、バナナやりんごなどのフルーツを入れることが多く、その分糖度が高い傾向にあります。またスムージーにすることで食物繊維が壊れるので、血糖値が上がりやすくなります。そのため、ダイエットの観点でみると、ビーツをはじめ野菜全般はスムージーにするより、そのまま食べた方がよいといえます。

ビーツに多く含まれている葉酸は、上述したようにビタミンB12と協力して毛付きをつくります。そのためビタミンB12を一緒に摂取するといいでしょう。

ビタミンB12はレバーや牡蠣、あさりやしじみなどの魚介類、海苔をはじめとする藻類などに動物性食品に多く含まれており、野菜にはほとんど含まれておりません。様々な食材を摂取して、バランスの良い食事を心がけましょう。

ビーツに含まれているパントテン酸は、ビタミンCやビタミンEと一緒に摂るといいです。

ビタミンCは、パントテン酸の皮膚や髪を健康に保つ作用を助けます。さらに、ビタミンEは副腎の働きを助るので、副腎に働きかけて抗ストレスホルモンの分泌を促すパントテン酸と相性◎ さらにビタミンCもビタミンEも抗酸化作用が強いため、免疫力がアップし、ストレスにも強い体が期待できます。

パントテン酸は、アルコールやカフェインを分解するときに消費されるため一緒に摂取すると、体内に取り込まれる量が減ってしまいます。そのため合わせるのはできるだけ避けましょう。

また、アルコールやカフェインを多く摂取する人は、意識的にパントテン酸を摂るようにしましょう。

Most Popular

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

紫玉ねぎ(赤玉ねぎ)の保存法と期間|常温・冷蔵・冷凍で長持ちするのは?

食品事典

カビが生えたブロッコリーは食べて大丈夫?原因と対処法は?

食品事典

変色した長ネギは食べられる?原因と対処法を色別に解説

食品事典

玉ねぎにカビが!食べて大丈夫?色別の種類と対処法も解説

食品事典

ニンニクはカビが生えても食べてOK?白黒青の色別に解説

食品事典

大根は中身が茶色に変色しても食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

にんにくが赤・ピンクになっても食べられる?原因と対処法を解説

食品事典