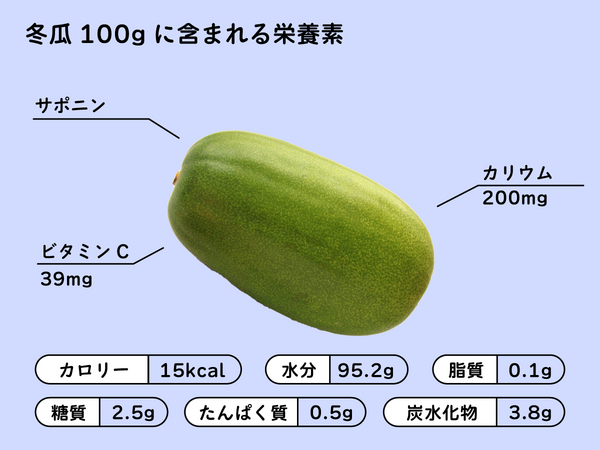

冬瓜に含まれる栄養素と機能性成分について解説していきます。

冬瓜はあまり栄養価の高い野菜とはいえません。水分量が多くカロリーが低いので、ダイエットに向いています。また、脂肪を抑える作用があるとされるサポニン(明確な含有量は不明)という成分が含まれています。筋肉の生成に寄与するビタミンCや、むくみ防止に役立つカリウムなども含まれています。

三大栄養素とは炭水化物・脂質・たんぱく質を指します。

生の冬瓜の可食部100gあたり

エネルギー...15kcal

水分...95.2g

たんぱく質...0.5g

炭水化物...3.8g

脂質...0.1g

食物繊維...1.3g

です。

糖質は2.5gです(炭水化物から食物繊維を引いた値)。野菜の中でカロリーも糖質低いです。

ほうれん草:糖質0.3g、18kcal

トマト:糖質3.7g、20kcal

ピーマン:糖質2.8g、20kcla

じゃがいも:糖質8.4g、59kcal

西洋かぼちゃ:糖質17.1g、78kcal

です。他の野菜と比べても、冬瓜のカロリーと糖質が低いのがわかります。

出典:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)

ビタミンCはたんぱく質からコラーゲンを合成する働きがあります。コラーゲンは、細胞間の結合組織で、血管や皮膚、骨、筋肉などを丈夫にします。コラーゲンによって、肌にハリ・ツヤが生まれます。シミのもとであるメラニン色素の合成も抑えるなど美肌づくりに大切な栄養素です。

そのほか、ビタミンCには白血球を活性化させて免疫力を高める作用もあります。抗ストレスホルモンの合成にも欠かせない栄養素です。

カリウムはミネラルの一種です。

カリウムはナトリウム(食塩)と協力し細胞の浸透圧を維持しています。体内に十分なカリウムがあると、余分な食塩を排出して血圧を正常に保ちます。しかし、カリウム不足や塩分の過剰摂取が続く、むくみなどの原因になります。

そのほか、腎臓の老廃物の排出を助けたり、筋肉の収縮をスムーズにする働きもあります。

サポニンには脂肪の吸収を抑える作用があり、肥満に効果的といわれています。具体的にはブドウ糖と脂肪酸の合体を防ぐことで、余分な脂質が身体に蓄積するのを防ぎます。さらにコレステロール値を下げる効果や、血流を改善する効果などあります。

また、免疫機能を司っているウイルスや細菌から体を守るナチュラルキラー細胞を活性化する働きがサポニンにはあります。ウイルスに対抗し風邪などを予防します。

冬瓜には食物繊維が含まれています。食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられますが、冬瓜の食物繊維は不溶性食物繊維が多くなっています。

不溶性食物繊維は水分を吸って腸の中で大きく膨らみ、排便をスムーズにし、有害物質が体にとどまる時間を短縮させ、便秘の予防・改善、腸内環境を整えます。腸内環境を整えることは痩せやすい身体づくりに大切だといわれています。

水溶性食物繊維は、水に溶けることで食べたものの粘稠性を高めます。それによって食べたものの腸への移動がゆっくりになるため、血糖値の上昇をゆるやかになります。

また、食物繊維はお腹の中で膨らむため満足感が高く、先に食べることで他の食事の食べ過ぎを抑えることができます。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

冬瓜は下茹ですることも多いですが、どのように栄養素は変化するでしょうか。冬瓜に多く含まれるビタミンCもカリウムも水溶性の栄養素であるため茹でることで大幅に減ってしまうことが多いです。

しかし冬瓜の場合は茹でてもカリウムは200mgのまま変化ありません。ビタミンCは39mgから27mgに減ってしまいますが、他の野菜と比べると減少率は高くありません。食物繊維は1.3mgから1.5mgに増えます。

出典:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)

実は冬瓜は、夏が旬のウリなんです。丸のまま保存すると冬まで持つことから「冬瓜」という名がついています。

皮の緑色が濃い

光沢と張りがある

ずっしりと重いもの

表面が白っぽく、粉を吹いていたら完熟しているということです。

中国では利尿作用や解熱作用がある野菜として薬膳料理に使われています。薬膳における冬瓜の役割は、その作用から体内を冷やし、余分な水分を出しむくみ解消することです。

薬膳には「五気」というものがあり、植物分類の基礎理論です。「寒」「涼」「平」「温」「熱」の5つの性質を表され、冬瓜は「涼」に分類されます。

簡単に説明すると

寒…身体を冷やす食べ物、鎮静作用・消炎作用があり高血圧の人やのぼせやすい人が摂るべきもの

涼…寒より作用が弱いが身体を冷やす食べ物、鎮静作用と消炎作用あり

平…身体を冷やしたり温めたりする作用がない食べ物

温…身体を温める食べ物、興奮作用があり冷え性の人が摂るべきもの

熱…温よりさらに身体を温める食べ物、冷え性の人に加えて貧血の人も摂るべきもの

です。

また、寒い時期には「温」「熱」のものを、暑い時期は「寒」「涼」ものを食べるといいとされています。

前述した通り、ビタミンCはたんぱく質がコラーゲンになるのに必要不可欠な栄養素です。冬瓜にはビタミンCが豊富に含まれているので、たんぱく質が豊富な食材と食べ合わせましょう。

また、カルシウムはたんぱく質が豊富な食材と一緒に取ることで、筋肉の修復や合成を促進しやすくなります。豚肉の薄切り肉で巻いて焼く、鶏ひき肉と一緒に炒め煮にする、などがおすすめです。

ビタミンCは、鉄の吸収率をアップさせます。

鉄は、吸収率が低いと言われています。そのためビタミンCを含む冬瓜を食べるときは、鉄を含む食材を一緒に食べるようにするといいでしょう。鉄を多く含む食材にはレバーや赤身肉があります。他にもカツオや鶏卵、あさりや牡蠣、野菜では小松菜に多く含まれています。

腸内環境を整えるには、腸内の善玉菌の活動を活発にすることと、善玉菌の数と種類の増やすことの両方が大切です。冬瓜に含まれる食物繊維は、食物繊維は胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで到達し、善玉菌の活動を活発にするエサになります。発酵食品の効果は個人差が大きいですが、善玉菌の数と種類を増やすのに貢献します。そのため、冬瓜を味噌や納豆、漬物と一緒に摂ると整腸作用が期待できます。

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

茶色く変色・斑点があるとうもろこしは食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

とうもろこしは生で食べられる?お腹壊す?注意点を解説

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

トマトの中が黒い!腐ってる?食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

いんげんは黒い部分や斑点は食べられる?茶色い場合は?

食品事典

中身が茶色のズッキーニは食べて大丈夫?対処法と原因は?

食品事典

スカスカなかぶは食べてOK?スが入る原因は?

食品事典