とうもろこしはよくダイエットに不向きと言われますが、その理由を解説します。また、ダイエット中にどのようにとうもろこしを取り入れればよいかもわかりやすく解説します。

結論から言うと、とうもろこしはダイエットに向いているとも不向きだとも言えます。その人の食べる量と食べ方、制限する項目(糖質?カロリー全体?)に寄ります。一般的にとうもろこしがダイエットに不向きだと言われる理由は、高カロリー・高糖質である点です。とうもろこしを野菜として見ると確かに高カロリーなのですが、主食として見るとそこまで高くない、とも言えます。それでは、とうもろこしのカロリー・糖質を確認していきましょう。

生のとうもろこしの可食部100gあたりのエネルギー量は89kcalで、糖質(炭水化物から食物繊維を引いた値)は13.8gです。

水分は77.1g、炭水化物は16.8g、たんぱく質は3.6g、脂質は1.7g、食物繊維は3.0gです。

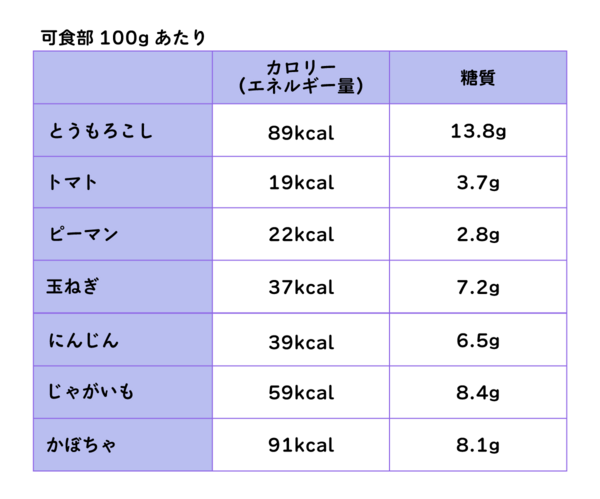

他の野菜の100gあたりのカロリー(エネルギー量)と糖質は、上表の通りです。見てわかる通り、とうもろこしはカロリーも糖質が高い部類に入りますので、食べ過ぎには注意が必要です。

食卓によく並ぶトマトは100gあたりカロリー19kcal・糖質3.7g、ピーマンは100gあたりカロリー22kcal・糖質2.8gと低いです。糖質の高いイメージのあるじゃがいもは100gあたりカロリー59kcal・糖質8.4g、かぼちゃでもカロリー91kcal・糖質8.1gです。

とうもろこしは、葉物野菜はもちろんイモ類と比べても、カロリー・糖質ともに高いのがわかります。

中南米ではとうもろこしを主食として食べている地域もあります。

日本で主食として食べられているごはん(白米)100gのカロリーは156kcal・糖質は35.6gです。ごはん一杯分(白米150g)だと234kcal・糖質53.4gです。食パンだと100gあたり264kcal、糖質は44.4gです。

ごはんやパンに比べると、とうもろこしはカロリーも糖質も低いことがわかります。

とうもろこしのGI値は75です。

GIとは、グライセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、食後の血糖値の上昇度を表す値です。食品の炭水化物を50g摂取した際の血糖値の上昇度合いを、ブドウ糖(グルコース)を100とした場合の相対値で表します。55以下を低GI、56〜69を中GI、70以上を高GIと分類し、GI値が高ければ高いほど血糖値が急上昇します。急激な血糖値の上昇は、体に負担をかけるため、緩やかな上昇が理想的です。

とうもろこしも高GIに分類されますが、ごはんは88、食パンは95なので、他の炭水化物より低いのがわかります。とうもろこしの糖質は多糖類が主で腸で緩やかに吸収されるため、GI値が低くなります。

したがって、ごはんやパンの代わりとしてとうもろこしを取り入れるのはダイエットにおすすめです。お菓子の代わりに間食に食べるのも◎。しかし、他の野菜と比べると高カロリーなので食べ過ぎると太る原因になります。

味も薄く、塩だけならお菓子としていいんじゃないか…と思う人が多いかも知れませんが、実はポップコーンはカロリーがとても高いんです!100gあたり472kcalで、糖質は50.3gにもなります。キャラメルポップコーンだと100gあたりの550kcalと、さらに高くなります。

ポップコーンがこれだけカロリーが高い理由は2つあります。1つは乾燥させた種を使っている点です。乾燥させると軽くなので100gあたりのカロリーが上がります。2つ目は油を使っている点です。長時間加熱しても焦げないように油またはバターを多く使う傾向があります。

ダイエット中はポップコーンは食べない方がよいでしょう。

とうもろこしはカロリーが高いためダイエットに不向きだと思われがちですが、ダイエット効果が期待できる栄養素も含まれていますので、紹介します。

食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、特に水溶性食物繊維がダイエットの強い味方です。

水溶性食物繊維は、消化管で糖質を取り囲み、糖質の消化・吸収をブロックし、血糖値の上昇を抑えます。また、コレステロールを吸着し排出することで血中コレステロール濃度を低下させます。

さらに、食物繊維が豊富な食品は食べごたえがあり、咀嚼に時間がかかります。たくさん噛むことで満腹中枢が刺激されてすぐにお腹がいっぱいだと感じやすくなります。その結果、食べ過ぎを防ぐことに繋がります。

とうもろこしにはたんぱく質も含まれています。たんぱく質は筋肉を作るのに不可欠であり、筋肉量が増えると代謝が上がり、脂肪を燃焼しやすくします。

筋肉を付けるにはたんぱく質が必要で、筋肉を付けるための運動をするためにはエネルギー源となる糖質がある程度必要です。そのため、運動習慣のある人にとっては、糖度があるとうもろこしは向いているといえます。

カリウムは体内で総量の98%が細胞内液に存在し、細胞外液にあるナトリウム(塩分)とお互いに作用しながら細胞の浸透圧を維持し、どちらか一方の水分量が多くならないように、バランスを調整しています。カリウムには利尿作用があり、塩分を摂り過ぎたときに、排泄する働きがあります。そのため、むくみ予防に繋がります

カリウムは主に野菜に含まれています。糖質制限ダイエットやケトジェニックダイエットではおかずの食べる量が増え、塩分の摂取量が多くなります。そのため、野菜もしっかり食べるのが大切です。

また、カリウムには筋肉の収縮を調整する作用もあり、心臓機能や筋肉機能を正常に保つことができます。ダイエット中に筋トレを行う人には大変重要な栄養素です。

日本人に不足しがちなビタミンB1がとうもろこしの中には比較的多く含まれています。

食事から摂取された糖質は、酵素の働きで分解されてエネルギーに変わります。この酵素を働かせるために必要な補酵素の役割をするのがビタミンB1です。日本人は昔から米を主食としているので、ビタミンB1が不足している人が多いです。

使わずに放置されると脂肪として蓄積されてしまう糖質をエネルギーに変えるので、ダイエットを効率的に行う上で大切な栄養素といえます。

ほうれん草自体に含まれるビタミンCには、鉄の吸収を上げる働きと、ヘモグロビンの生成を促す働きが一緒にあります。鉄は赤血球中のヘモグロビンという成分の材料となります。ヘモグロビンは酸素と結びついて、血液の流れによって肺で酸素を取り込み、全身に酸素を運びます。 また、鉄はミオグロビンという成分の材料となり、筋肉中に存在します。ミオグロビンは血液中から筋肉に酸素を取り込むために働きます。ダイエット中に運動をする人にはとても大切な栄養素です。

とうもろこしがごはんよりカロリーが低いからといって「主食をすべてとうもろこしに置き換える」「食事全体をとうもろこしに置き換える」といった極端なダイエット方法はおすすめできません。 摂取カロリーが抑えられるので、一時的には体重が落ちることが期待できますが、途中で炭水化物をドカ食いしてしまいリバウンドしたり、栄養バランスが崩れて体調を崩してしまう可能性があります。 実は、炭水化物もダイエットに必要な栄養素で、適量ではあれば体を動かすエネルギー源になり、脂肪を燃やす役割を担います。

大人の野菜の摂取目安量は1日あたり350g以上と設定されており、緑黄色野菜は120g以上、淡色野菜は230g以上です。

緑黄色野菜とは、原則として可食部100g中に600μg以上のβ-カロテンが含まれている野菜を指します。600μg未満の野菜は淡色野菜です。600μg未満でも、食べる量や回数が多いと緑黄色野菜に分類されます。

とうもろこしは淡色野菜なので、1日あたり100g程度、1/2〜1本程度が目安になります。

ダイエット中は味付けに特に注意を払いましょう。食材自体がダイエットに向いていても、油で調理したり、甘味料を使えばカロリー・糖質が上がってしまいます。とうもろこしをダイエット中に食べるなら、シンプルに蒸して食べるのがベストです。塩分の摂り過ぎにも注意しましょう。

とうもろこしの芯やヒゲは捨ててしまう人が多いかもしれませんが、それはとてももったいない!

芯にはうまみがあります。実を食べたときに芯に残ってしまう白い付け根の部分は「胚芽」であり、リノール酸やビタミン類、食物繊維や鉄分などの栄養素が、とうもろこしの中で一番豊富な部分なんです。芯は輪切りにしてスープのダシにしたり、ご飯と一緒に炊き込むことで、栄養を無駄にせず摂ることができます。

また、ヒゲはカリウムが豊富です。乾燥させてお湯を注ぐことでコーン茶になります。さらに最近の研究では、とうもろこしのヒゲは花粉症をはじめとするアレルギー症状に効果があると言われています。ちなみに、とうもろこしのヒゲはめしべの花柱であり、実の数と一致します。

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

茶色く変色・斑点があるとうもろこしは食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

とうもろこしは生で食べられる?お腹壊す?注意点を解説

食品事典

トマトの中が黒い!腐ってる?食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

いんげんは黒い部分や斑点は食べられる?茶色い場合は?

食品事典

中身が茶色のズッキーニは食べて大丈夫?対処法と原因は?

食品事典

スカスカなかぶは食べてOK?スが入る原因は?

食品事典