風味と食感が美味しい旬の野菜たけのこ。春の季節には食べることが増えますが、食べ過ぎにはリスクがあることを知っていますか?この記事ではたけのこをたくさん食べると起こりうる症状などを解説していきます。

たけのこのえぐみの原因はシュウ酸とホモゲンチジン酸です。

シュウ酸はたけのこが生長して竹になるとなくなる物質で、栄養素というよりも老廃物です。ほうれん草にも多く入っていることで有名です。結石の原因になるので摂り過ぎには注意する必要があります。

シュウ酸は茹でることで減らせます。3分茹でると1/3から1/2に消失します。茹でることで水溶性の栄養素は損失してしまいますが、シュウ酸はなるべく摂取しないほうがいいです。

ホモゲンチジン酸は体に害はないとされています。

出典:

たけのこには食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、たけのこはどちらも含まれていますが、ほとんどが不溶性食物繊維がです。

不溶性の食物繊維は腸内の水分を吸収してカサを増やし、便の量を多くすることで、大便の蠕動(ぜんどう)運動を触発して便秘の解消をしてくれます。しかし、摂りすぎると大腸を刺激しすぎてしまい、大腸の収縮が強くなって起こる痙攣性便秘の原因になってしまいます。

不溶性食物繊維は消化・吸収されないため、一気にたくさん食べると胃が気持ち悪くなったり、お腹が痛くなることもあります。

出典:厚生労働省|e-ヘルスネット『食物繊維』

参考文献:栄養学博士 新出真理 監修(2014)『第2版 くらしに役立つ栄養学』ナツメ社

たけのこにはアミノ酸の一種であるチロシンという物質が含まれています。

チロシンは、神経伝達物質の原料となる非必須アミノ酸で、チーズから発見された成分です。苦味を感じる成分として、果物に多く含まれています。

このチロシンですが、髪の毛や皮膚の黒色素であるメラニンの材料にもなるため、増えすぎるとシミやそばかすが濃くなる原因になる場合があります。

参考文献:栄養学博士 新出真理 監修(2014)『第2版 くらしに役立つ栄養学』ナツメ社

たけのこに含まれるヒスタミンやアセチルコリンなどの「仮性アレルゲン」が含まれており、アレルギーと似た症状を引き起こす可能性があります。

ヒスタミンは、かゆみやむくみ、蕁麻疹などを引き起こすことがあり、ほうれん草やトマト、なすなどに多く含まれます。ヒスタミンは、熱に強く、加熱調理をしても分解しないので、煮たり焼いたりしても減ることがありません。

アセチルコリンは、自律神経失調や血管の拡張、気管支収縮(喘息症状)を引き起こすことがあります。山芋やトマト、なすなどに多く含まれます。

出典:東京都福祉保健局|仮性アレルゲン

たけのこを食べ過ぎると他の食品を食べることができないので、栄養が偏ってしまいます。

たけのこには、亜鉛やカリウム、セレニウムなどミネラルが豊富ですが、ビタミン類は豊富ではありません。例えば、ビタミンCやビタミンD、ビタミンB12は含まれていません。

ビタミンCはたんぱく質がコラーゲンを合成するのに必要不可欠な栄養素で、皮膚や血管、筋肉、骨などを丈夫にします。また、ビタミンDは骨の形成を助け、ビタミンB12は赤血球の中のヘモグロビンの生成を助ける働きがあります。

ビタミンCが豊富な食材には、野菜ならブロッコリーや赤ピーマン、果物ならアセロラやキウイがあります。ビタミンDは、肉類や卵に多く含まれています。また、ビタミンB12はレバーや牡蠣、あさりやしじみなどの魚介類、海苔をはじめとする藻類に多く含まれています。様々な食材を摂取して、バランスの良い食事を心がけましょう。

たけのこは、可食部100gあたり糖質2.2gで30kcalです。たけのこは低カロリー・低糖質なので食べすぎても太る心配はほとんどありません。

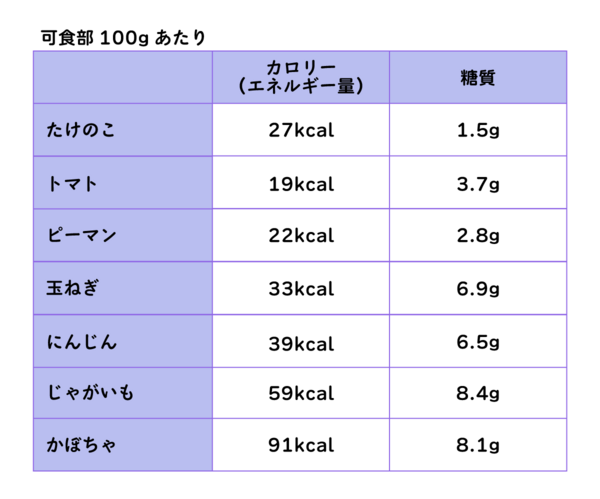

他の野菜と比べてみても、糖質はかなり低い食材です。食卓によく並ぶトマトは100gあたりカロリー19kcal・糖質3.7g、ピーマンは100gあたりカロリー22kcal・糖質2.8gと野菜の中で低いですが、それ以上にたけのこの糖質は低いです。

じゃがいもは100gあたりカロリー59kcal・糖質8.4g、かぼちゃは100gあたりカロリー91kcal・糖質8.1gと野菜の中でカロリーが高くなっています。ただ、たけのこだけでなく野菜は全体的にカロリーが低いのでダイエットに向いているといえます。

ちなみにごはん(白米)の糖質は100gあたり35.6g、カロリーは156kcalとなっています。チョコレートの糖質は、ミルクチョコレートの場合100gあたり59.3gで550kcalにもなります。

たけのこはカリウムが豊富な野菜の1つです。

カリウムは普通の食事で摂りすぎることは考えられません。しかし、腎機能が低下している方がカリウムの多い生野菜や果物、いも類、海藻類などを過剰摂取したり、腎機能に問題ない方でもサプリメントで摂りすぎた場合は「高カリウム血症」という症状になる恐れがあります。

塩や醤油、味噌を頻繁に使う日本人は塩分を摂りすぎる傾向があり、塩分に含まれるナトリウムの摂取量が多くなるため、腎機能に問題がなければカリウムを食材から積極的に摂ることが推奨されます。

参考文献:栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

たけのこの摂取目安量は明確に定まっていませんが、厚生労働省が発表している各栄養素などの摂取目標量などを基準に目安を把握することはできます。「食べ過ぎ」の基準は体質や体重、運動量、他の食品の食べる量などによりますので、あくまでも1つの目安としてください。

たけのこは淡色野菜に分類されます。淡色野菜の1日摂取目安量を参考にするのが1つの方法です。

大人の野菜の摂取目安量は1日あたり350g以上と設定されており、緑黄色野菜は120g以上、淡色野菜は230g以上です。

緑黄色野菜とは、原則として可食部100g中に600μg以上のβ-カロテンが含まれている野菜を指します。600μg未満の野菜は淡色野菜です。600μg未満でも、食べる量や回数が多いと緑黄色野菜に分類されます。

たけのこは淡色野菜に分類されるので、他の淡色野菜と合わせて230gくらいが目安です。スーパーなどで売ってるたけのこの水煮は150〜200gくらいなので、他の淡色野菜を食べることを考えると1日あたり市販の水煮半分くらいが目安といえます。

出典:厚生労働省|健康日本21(第二次)

たけのこはたんぱく質が比較的豊富です。たんぱく質は様々なアミノ酸で構成されており、アミノ酸は旨み成分でもあります。

たんぱく質に含まれるアミノ酸は、グルタミン酸とアスパラギン酸です。グルタミン酸は体内で合成することが出来る非必須アミノ酸の一種で日本で最初に発見されたうま味物質です。

グルタミン酸は、脳の機能にダメージを与えるアンモニアを解毒してそれらを含む尿の排出を促進する効果があります。

また、グルタミン酸は興奮系の神経伝達物質として働き脳機能を活性化させるので、認知症予防の効果や、記憶力や学習能力を高める効果があると言われています。血圧を下げる効果があることもわかっています。

アスパラギン酸は非必須アミノ酸のひとつで、その名の通りアスパラガスから発見されたアミノ酸です。アスパラギン酸は酸味を含むうま味成分で、日本人が古くから重宝している醤油や味噌などの発酵調味料のうま味の正体だと言われています。

また、アスパラギン酸はうま味成分としてだけでなく、人の体調を整える働きもあります。疲労回復効果があることから医薬品や栄養ドリンクにも使われています。さらには人間の体液のバランスを整えたり、アンモニアを解毒して肝臓の負担を減らす働きもあります。

また新陳代謝を活発にし、角質の水分を保持してくれるので、肌の保湿効果もあります。そのため化粧品にも使われています。

チロシンは、神経伝達物質の原料となる非必須アミノ酸の一種で、チーズから発見された成分です。苦味を感じる成分として、果物に多く含まれています。

チロシンには代謝や自律神経の調整を行う甲状腺ホルモンの材料にもなるため、脳を緊張状態にして集中力を高めます。また髪の毛や皮膚の黒色色素であるメラニンの材料にもなるため、チロシンが不足すると白髪の原因にもなります。ただメラニンは人を紫外線から守る働きがありますが、増えすぎるとシミやそばかすが濃くなる原因にもなります。

さらにチロシンはストレスや疲労を緩和する働きがあり、慢性疲労症候群を改善する効果があります。

ロイシンは必須アミノ酸の一種で、主に筋肉の維持や増加に繋がるたんぱく質同化作用が強くなっています。ロイシンはたんぱく質の生成・分解を調整することで筋肉を維持しています。さらに栄養素によるたんぱく質の合成促進に深く関わっていると言われています。そのため1日の必要量が必須アミノ酸の中では1番多くなっていますが、幅広い食品に含まれているため制限アミノ酸(必要量に対して充足率の低いアミノ酸)には当てはまりません。

筋肉を強化し、失わせないようにする性質があります。さらにインスリンの分泌を増加させる作用もあり、インスリンの分泌を促すことで、運動をする際の持久力や瞬発力を高めます。また運動後の筋肉の成長や修復、強化する効果もあるため、トレーニングする人にとってかなり重要な成分です。

食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられますが、たけのこの食物繊維のほとんどが不溶性食物繊維です。

不溶性食物繊維は水分を吸って腸の中で大きく膨らみ、排便をスムーズにし、有害物質が体にとどまる時間を短縮させ、便秘の予防・改善、腸内環境を整えます。腸内環境を整えることは痩せやすい身体づくりに大切だといわれています。

便秘の予防・改善はコレステロールのコントロールにもつながります。さらに血糖値の急激な上昇を抑えてくれる効果もあるため、ダイエットや糖尿病の予防にもつながります。他にも免疫やうつ病、脳とも関連があることが近年の研究で明らかになってきています。

また、食物繊維はお腹の中で膨らむため満足感が高く、先に食べることで他の食事の食べ過ぎを抑えることができます。

たけのこにはミネラルも含まれていますが、その中で亜鉛が特に豊富に含まれています。

亜鉛は主に皮膚や骨、肝臓、筋肉、眼球などに含まれています。亜鉛はほとんどがたんぱく質と結合した形で存在しており、酵素の構成成分として重要な役割を果たしています。たとえばたんぱく質やホルモンの合成、さらにはDNAの複製などにも深く関与し、細胞が新しくつくり替えられるときに不可欠のミネラルです。傷の治りを早くしたり、血糖値を下げるインスリンの材料になるなどの働きがあります。亜鉛が不足すると細胞の生成が滞るので、皮膚や骨の発育が遅れ、子供では成長障害を起こすこともあります。

さらに、味覚や嗅覚を正常に保つ役割もあります。さらには生殖機能にも深く関与し、男性ホルモンや女性ホルモンの生成に関わっていて、亜鉛が不足すると妊娠しにくくなると言われています。

また、加工食品には亜鉛の吸収を妨げる添加物が多く含まれているので、気をつけましょう。さらに亜鉛には毒性があり1日2g以上の大量摂取をすると急性中毒を起こすことがあります。

参考文献:

栄養学博士 白鳥早奈英 監修(2021)『最新改訂版 知っておきたい栄養学』学研プラス

栄養学博士 新出真理 監修(2014)『第2版 くらしに役立つ栄養学』ナツメ社

Most Popular

ズッキーニがぬるぬる...ぬめりが出る原因と対処法は?食べて大丈夫?

食品事典

麻婆豆腐が辛い時に甘くする方法。おすすめの調味料や食品は?

食品事典

紫玉ねぎ(赤玉ねぎ)の保存法と期間|常温・冷蔵・冷凍で長持ちするのは?

食品事典

なすの中身がスカスカ...食べられる?原因と対処法を解説

食品事典

玉ねぎにカビが!食べて大丈夫?色別の種類と対処法も解説

食品事典

中が茶色いじゃがいもは食べられる?空洞や輪になってる場合は?

食品事典

ニンニクはカビが生えても食べてOK?白黒青の色別に解説

食品事典

変色した長ネギは食べられる?原因と対処法を色別に解説

食品事典

カビが生えたブロッコリーは食べて大丈夫?原因と対処法は?

食品事典

にんにくが赤・ピンクになっても食べられる?原因と対処法を解説

食品事典